本市が実施する交通安全対策に対するエビデンス、分かりやすさ、地域との一体感の不足が課題となっていたことから、地域協働で本事業を進めることで、

1.地域の課題を自分ごと化することで地域の自治力が上がる

2.地域と会話を交わすことで地域の実情が把握できる

3.課題を共有し合意形成を図ることで、地域が必要とする場所に必要な対策ができる

と考えました。実際にデータ収集の段階から地域住民が参加することで、交通安全意識だけでなく、データ活用への興味・関心を高めることができました。

ここから本文です。

栃木県宇都宮市 特別賞 住民生活・安全 2024

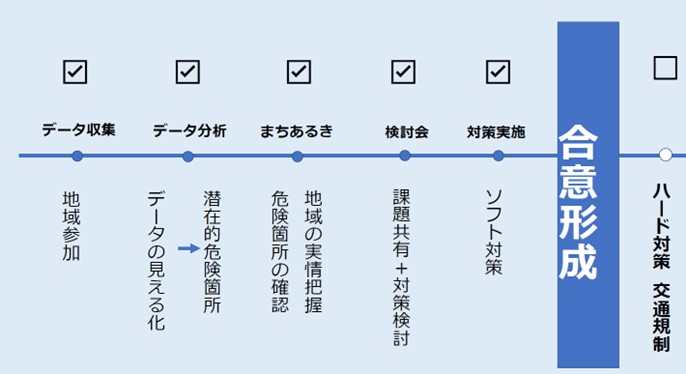

地域住民参加によるカープローブデータ*1を収集し、得られたヒヤリハットデータ*2と交通事故発生データの統計分析から潜在的な危険箇所の抽出、マップへの可視化を行い、地域が主体となった「まち歩き(危険箇所の現地確認)」や「対策検討会」を実施するもの。

消耗品

※あいおいニッセイ同和損害(株)から無償貸与を受けたテレマティクス*3タグを活用し走行データ収集を行っているため調査に係る経費はかかっていない。

地域における危険箇所の把握がエピソードベースの「何となく」であり、本市が実施する交通安全対策に対するエビデンス、分かりやすさ、地域との一体感が不足していたことから、地域の交通安全意識の高揚とエビデンスに基づいた対策を行う必要があった。

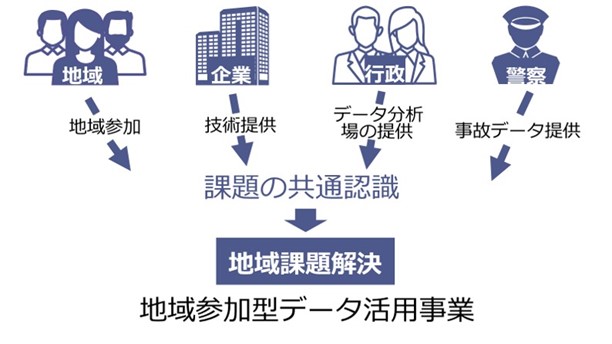

地域住民自身が関わったデータをベースに分析を行うことと、得られた結果を誰もが理解できるように可視化を行うことで、地域住民に、交通安全対策を自分事として捉えていただけるようになると仮説を立てた。

あいおいニッセイ同和損害(株)から無償貸与を受けた通信機能付きICタグを活用し、地域住民参加によるカープロープデータ(急ブレーキ、急加速、急ハンドル、速度超過)の収集を行った。併せて、同社より危険挙動のCSV*4データ(緯度・経度など)も提供いただいた。また、警察から交通事故の情報を提供いただいた。

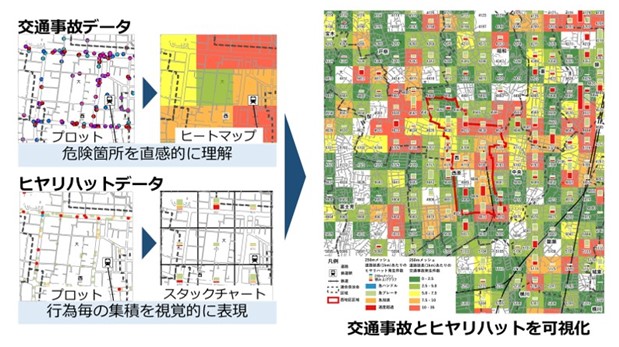

GIS*5を用いて交通事故やヒヤリハットの発生箇所の分布をメッシュ集計し、ヒートマップ*6やスタックチャート*7を重ね合わせた地図を作成してデータを可視化し、統計分析による散布図を作成して潜在的な危険箇所の抽出を行った。

データ分析によって明らかになった危険箇所について地域住民の理解を進め、地域が主体となった「まち歩き」や、「対策検討会」を踏まえ、注意喚起看板設置等のソフト対策を実施した。

今後、検討結果を踏まえ、地域、行政、警察などの連携のもと、ソフト・ハード両面から地域の実情に応じた交通安全対策を実践していく予定である。

地域との一体感不足などの課題に対応するため、地域協働で本事業を実施。データ収集の段階から地域住民が参加することで、交通安全意識だけでなく、データ活用への興味・関心も高まった

本市が実施する交通安全対策に対するエビデンス、分かりやすさ、地域との一体感の不足が課題となっていたことから、地域協働で本事業を進めることで、

1.地域の課題を自分ごと化することで地域の自治力が上がる

2.地域と会話を交わすことで地域の実情が把握できる

3.課題を共有し合意形成を図ることで、地域が必要とする場所に必要な対策ができる

と考えました。実際にデータ収集の段階から地域住民が参加することで、交通安全意識だけでなく、データ活用への興味・関心を高めることができました。

地域課題の自分ごと化につなげるため、地域住民からデータ収集の参加者を募る方法で実施した。その結果、データや事業に対する関心が向上し、その後の交通安全対策の合意形成につながった

通信機能付きICタグを活用し、地域住民からデータ収集の参加者を募ることで、地域の課題の自分ごと化(「ここのヒヤリハットきっと私のデータだ」、「この道路の速度超過は私も思い当たるな」等)につながると考えました。

実施にあたり、「このデータ分析からどのような結果が得られるのか」「将来のまちづくりにどのように役立つのか」について具体的に説明を行い、データに対する関心の向上に努めました。また、個人情報データの取り扱いについても丁寧に説明を行い、貴重なデータを地域の交通安全対策に活用したい旨を伝えました。

結果として、データに対する地域の関心が高まるとともに事業に対する関心が向上し、その後の交通安全対策の合意形成につながりました。

統計及びGISの基礎的な知識を有し、Excel及びArcGISの簡単な操作ができれば分析可能

難しいスキルは必要ありません。統計及びGISの基礎的な知識を有し、Excel及びArcGISの簡単な操作ができればどなたでも分析が可能です。

誰もが危険個所を直感的に感じられるように、視覚的に表現した危険箇所マップを作成。作成したマップは広く情報提供を行った

地域の方へデータ分析結果をフィードバックするにあたり、子どもから高齢者まで誰もが危険箇所を直感的に感じられるように、ヒートマップやスタックチャート、ヒヤリハットのアイコンを組み合わせて視覚的に表現した危険箇所マップを作成しました。

作成したマップは、まちあるきの際のしおりや地域の回覧板に活用することで、広く情報提供を行いました。

現地確認を行ったことで、データ分析だけでは見えてこない現場の実情を把握

データにより導き出された危険箇所について、地域の方と一緒に現地確認を行ったことで、データ分析だけでは見えてこない「速度超過多発の原因は道路形状が下り坂になっていることではないか」といったことや「白線が薄くなっており危険箇所が存在している」といった現場の実情を把握することができました。

地域住民に参加いただきながら取組を進めてきたことで、地域課題に対する共通認識が芽生え、地域住民主体の対策検討会が立ち上がった

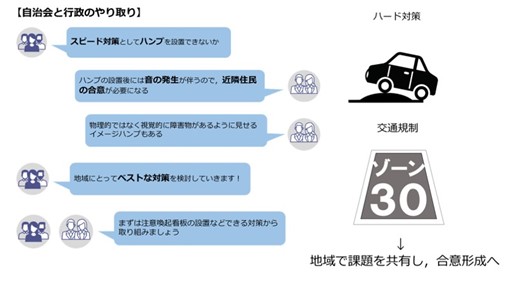

地域住民に参加いただきながらデータ分析やまちあるきを進めてきたことで、地域課題に対する共通認識が芽生え、地域一体となって対策を実践するためには、自由な発想で意見交換し、様々な視点から検討するための場が必要との意見が集まりました。

その後、地域団体を中心にメンバー選定が行われ、自治会、小学校関係者、警察、宇都宮市の道路関係課を含めた地域住民主体の対策検討会が立ち上がりました。

警察にも参加いただき、安全対策のアイディアについてレクチャーいただくことで、合意形成を図ることができた

警察にも検討会に参加いただき、様々なアイディアの安全対策についてレクチャーをいただくことで、対策を再検討し、合意形成を図ることができました。

結果として、すぐにできる安全対策(ソフト対策)として、注意喚起看板設置の設置等を行うことができました。

交通規制やハード整備などの意見集約に時間を要する対策については、今後、継続して検討し、地域の実情に応じた対策を実施していく予定です。

*1 カープローブデータ:

通信機能付きICタグを活用して得られた、急ブレーキ、急加速、急ハンドル、速度超過のデータを指す。

*2 ヒヤリハットデータ:

カープロープデータ得られたデータをヒヤリハットデータという。

*3 テレマティクス:

自動車などの移動体に通信システムを組み合わせて、現在の交通状況を加味したナビゲーション、地域情報の提供などを行うもの。

*4 CSV:

Comma Separated Valueの略称。各データをカンマで区切ったテキスト形式のファイルのこと。

*5 GIS:

Geographic Information System の略称。日本語では「地理情報システム」と訳されている。 地理情報をコンピューターの地図上に可視化して、情報の関係性やパターン、傾向を示した。

*6 ヒートマップ:

データの分布や集中度を色や濃淡として表現したデータ視覚化の手法の一種のこと。

*7 スタックチャート:

複数のデータを比較する際に用いられるグラフの一種である積み上げ棒グラフのこと。