エビデンスに基づいた意見交換を行う前と後で、議論の過程はどのように変わりましたか?

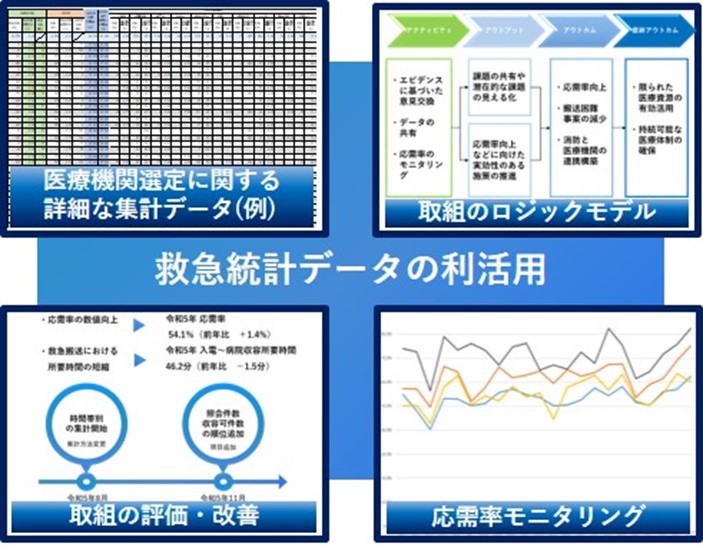

エビデンスに基づいた意見交換を行うことで、的確な現状把握、実効性のある意思決定や合意形成が可能となった

これまでは、救急現場において搬送先が決まりづらい状況になった際に、消防機関から医療機関に対し救急搬送の積極的な受入れについて申し入れを行い、多くの医療機関から承諾いただいていました。しかし、消防機関から応需率や搬送困難事案の件数等のデータを示さずに、受入れを申し入れても、説得力に欠けていたためか、受入体制が改善するといった結果にはつながっていないことが主な課題でした。

こうした課題を踏まえ、エビデンスに基づき意見交換を行うことに取り組みました。これにより、消防機関と医療機関の救急受入体制の課題や認識が明確化され、双方の現状理解にギャップが生じていたことが判明するなど、的確な現状把握が可能となったことで、具体的かつ質の高い議論が交わされ、意見交換での実効性のある意思決定や合意形成を実現することが出来るようになりました。

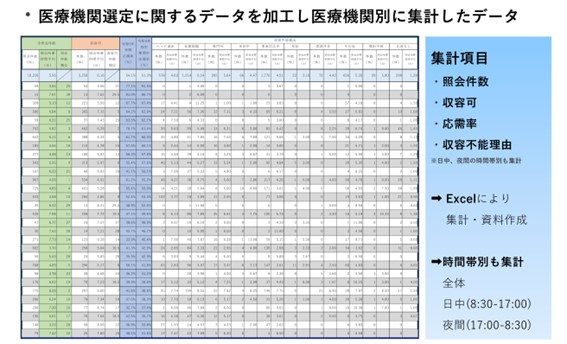

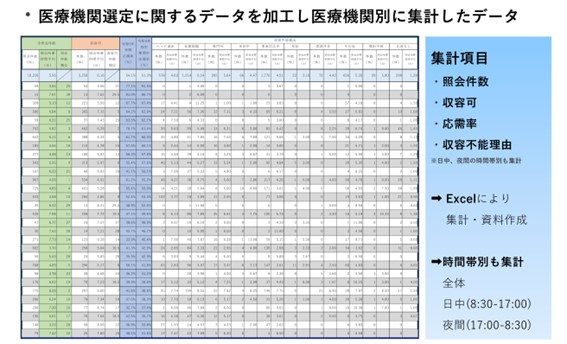

医療機関選定に関する集計データ(医療機関全体の集計に加えて、救急搬送の実績が多い30の医療機関について、各項目を集計)

医療機関選定に関する集計データ(医療機関全体の集計に加えて、救急搬送の実績が多い30の医療機関について、各項目を集計)

医療機関においてもデータが活用されるようになったことで、どのような変化がありましたか?

救急搬送の受入れに関する問い合わせやデータの提供依頼が増加。医療政策所管部局での新たな施策の必要性の裏付けにもつながっている

本市が共有しているデータは医療機関別の比較検討が可能なものとなっており、医療機関内部での会議や救急搬送の受入体制拡充のための検討に活用いただいています。救急搬送の現状を見える化した結果、同規模の医療機関と比較して救急搬送の受入れが少ない医療機関の中には、救急搬送の受入体制の拡充に積極的に取り組むようになった医療機関もあり、データ活用前にはなかった救急搬送の受入れに関する問い合わせやデータの提供依頼が増加しました。応需率が低下した医療機関からは負担の平準化の具体案(救急医療における役割分担の明確化)が示されるなど、医療政策所管部局での新たな施策の必要性の裏付けにもつながっています。

データ分析、応需率のモニタリングにあたり、どの程度のスキルが必要ですか。また、どのようなソフトウェアを活用しましたか?

高度なスキルは不要でMicrosoft Excelを活用した。仮説を立て検証を繰り返すこと、現場の状況を理解していることが重要

ソフトウェアは、表計算ソフトの一つであるMicrosoft Excelを活用しました。データ分析ではExcelの関数やデータ分析ツールなどを利用していますし、応需率のモニタリングではグラフ機能を利用していますので、高度な解析、スキルは不要です。

最も重要なことは、仮説を立て検証を繰り返すことです。これにより、データ分析・モニタリングの精度や質を高めるだけでなく、新たな課題の抽出にもつながります。仮説を立てる場合には、現場の状況を理解しているかどうかも非常に重要な要素だと考えています。

医療機関との連携を進めたことで、新たに必要となったデータ、今後必要となったデータがあれば教えてください。

要望に応じて、既存データの詳細な集計を実施。また、本市の感染症発生動向調査のデータを新規に収集し、新たな仮説立てや検証に活用

医療機関選定に関する集計データの共有を続けたことで、救急医療を担う主要な医療機関側から、さらに詳細な医療機関選定に関するデータの提供依頼などがあったため、ニーズに合わせて既存のデータをより細かく集計し、提供するといった対応を行いました。

また、消防機関では、既存データの分析等だけではなく、必要に応じて本市の感染症発生動向調査*3のデータを新規に収集し、救急統計データから新型コロナウイルス陽性者の救急搬送人員やインフルエンザ等が疑われる救急搬送人員を集計し比較するなど、新たな仮説立てや検証に活用しました。

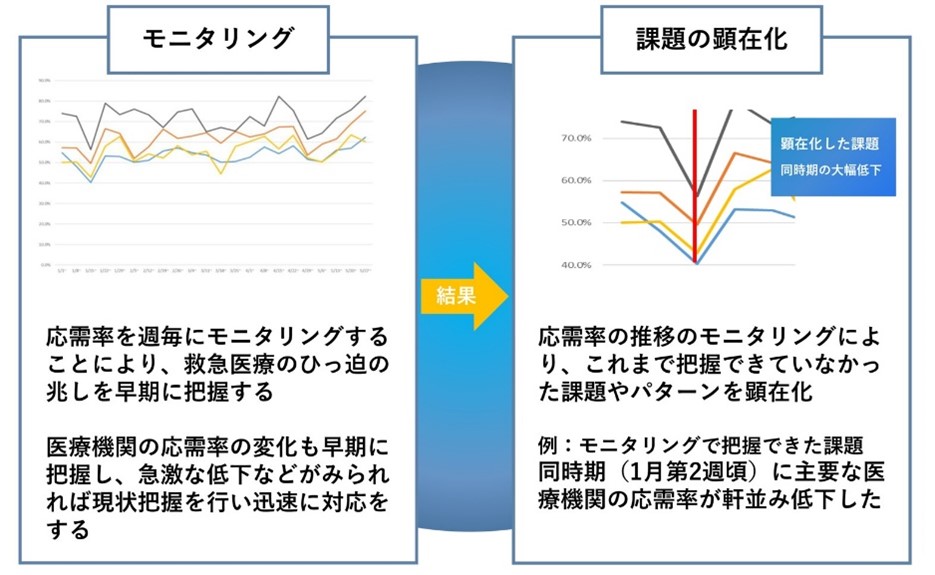

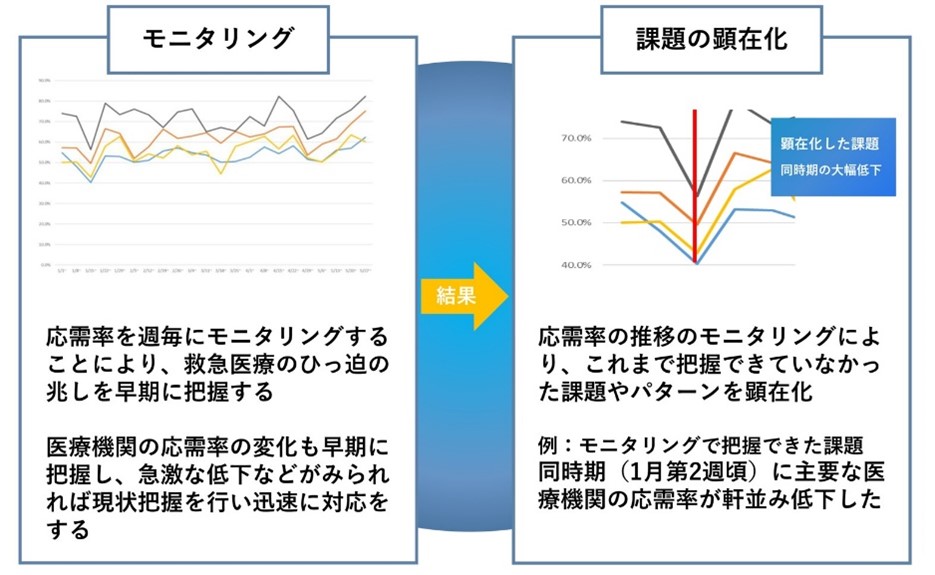

消防機関において応需率のモニタリングや分析を行ったことで、発見された課題、得られた示唆等をお聞かせください。

消防機関と医療機関の双方の現状と課題を把握できる有用なデータであることが共通認識となり、連携体制がより充実

消防機関が応需率を週次にモニタリングし続けたことで、同時期(1月第2週頃)に主要な医療機関の応需率が軒並み低下し、搬送先の医療機関が決まりづらくなっていたことが明らかとなり、これまでに把握できていなかった課題が顕在化しました。

応需率を分析していくと、応需率が他の医療機関より低くても、受け入れた救急搬送人員は上位に位置している医療機関があり、収容不可理由のデータ分析からもこうした医療機関に救急搬送の受入れが一部に集中していることも示唆されました。

このように、医療機関選定に関するデータは、消防機関と医療機関の双方の現状と課題を把握できる有用なデータであることが共通認識となり、データの重要性はさらに増しています。

また、医療政策所管部局ともデータを共有したことで現状の相互理解が深まり、地域の救急医療に対する新たな施策の検討・推進や事業見直しにも寄与するなど、連携体制がより充実しました。

モニタリング及び課題抽出

モニタリング及び課題抽出

本取組を継続する上での課題や取組の今後の展望をお聞かせください。

消防機関、医療機関、医療政策所管部局と連携しながら、「限りある医療資源の有効活用と持続可能な救急医療体制の実現」という共通のゴールに向かって取組を進める

救急医療は、医師の働き方改革や更なる高齢化の進展などを背景として、限りある医療資源の効率的かつ効果的な活用が求められています。

救急医療のひっ迫はコロナ禍に限ったことではなく、大規模な地震の発生や感染症の流行時にも引き起こされます。直近では、インフルエンザが大流行した際にも救急医療はひっ迫し、本市では1週間あたりの救急搬送困難事案数がコロナ禍を超え過去最多を記録しました。これに対し、消防機関、医療機関、医療政策所管部局で連携し救急搬送体制維持のため、市内医療機関の病院長等による会議を開催、週毎の応需率のモニタリング結果やデータ分析結果等に基づく議論を行い、地域の救急医療の課題解決に向けた実効性のある意思決定につなげました。

救急医療の課題は地域によって異なることから、各地域の現状を十分に理解している人がデータを利活用して、課題抽出や施策検討をしていくことが必要であり、平時から消防機関と医療機関の緊密かつ強固な連携体制を構築しておくことが重要です。

本市は今後も消防機関、医療機関、医療政策所管部局と連携しながら、「限りある医療資源の有効活用と持続可能な救急医療体制の実現」という共通のゴールに向かって取組を進めてまいります。

脚注

*1 救急統計データ:

各消防本部において保有する救急活動に関するデータのこと。データは年に1回、総務省消防庁へ救急事故等報告要領(昭和39年5月4日付け自消甲教発第18号)に基づき、救急業務の発展に資することを目的として報告しているもの。

*2 応需率:

救急搬送の受入れの照会に対し、実際に受け入れた割合のこと。

応需率=収容可÷全照会件数で算出

*3 感染症発生動向調査:

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき、法律で定められた感染症について、診断した医師からの報告をもとに、感染症の発生状況を調査するもので、全国規模で行われている。