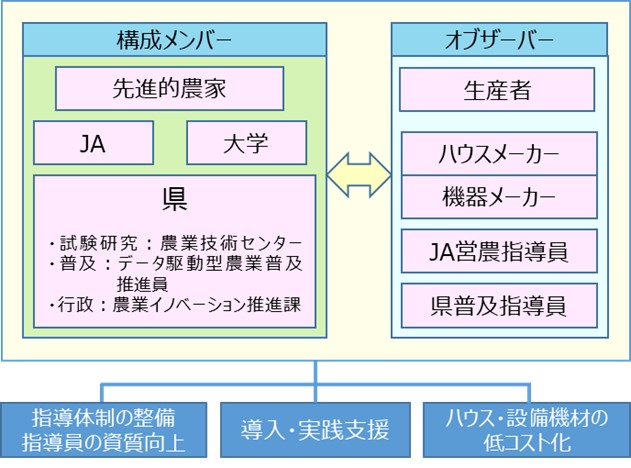

全ての農家にデータ駆動型農業を普及させ、関連する人材育成及び産業振興等を図るために、高知県知事をトップとし、産官学が連携して推進する体制としました。 結果として、多方面からの支援が可能となり、例えば、以下のメリットが得られています。

※現場で測定・収集したデータを活用して、制御や栽培管理のカイゼンを行うことが可能

また、地域で信頼されているリーダー的な先進農家に、取り組みへのアドバイスや協力をいただくことで、よりスピード感を持ったデータ駆動型農業の普及につなげています。

ここから本文です。

高知県 総務大臣賞 産業振興 2024

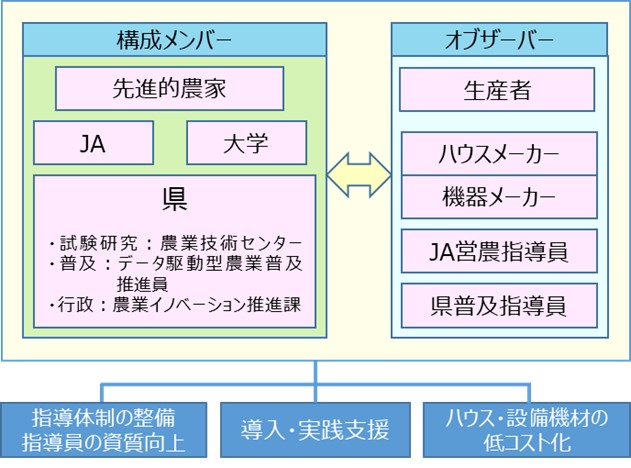

産学官連携により、毎日の営農に必要な様々なデータや情報を一元的に集約・共有・活用できるデータ連携基盤『IoPクラウド(SAWACHI)』*1を構築しました。現在、すでに1,500戸を超える農家が、SAWACHIを活用して『もっと楽しく、もっと楽に、もっと儲かる農業』を実践しています。

IoPクラウドを農家が利用する場合の負担

これまで、農業生産技術は、経験と勘に頼るところが大きく、データに基づく可視化がほとんどできていなかったため、収量減等の失敗の原因究明が困難、ベテラン農家の技術を後継者に引き継ぐことができない等、多くの課題が発生していた。また、圃場*2に通信環境がなく、農家間あるいは農家ー指導者間でデータ共有・分析等ができる体制が構築されていなかった。

今後、高知県の施設園芸ブランドをより強固にし、農家所得向上につなげるためには、『経験と勘に頼る農業』から、『データ駆動型農業』に転換していく必要があった。

データ駆動型農業に転換していくため、オランダの施設園芸農家がどのようなデータを、どうやって取得し、どのように活用して生産性向上につなげているのかを継続して学んできた。

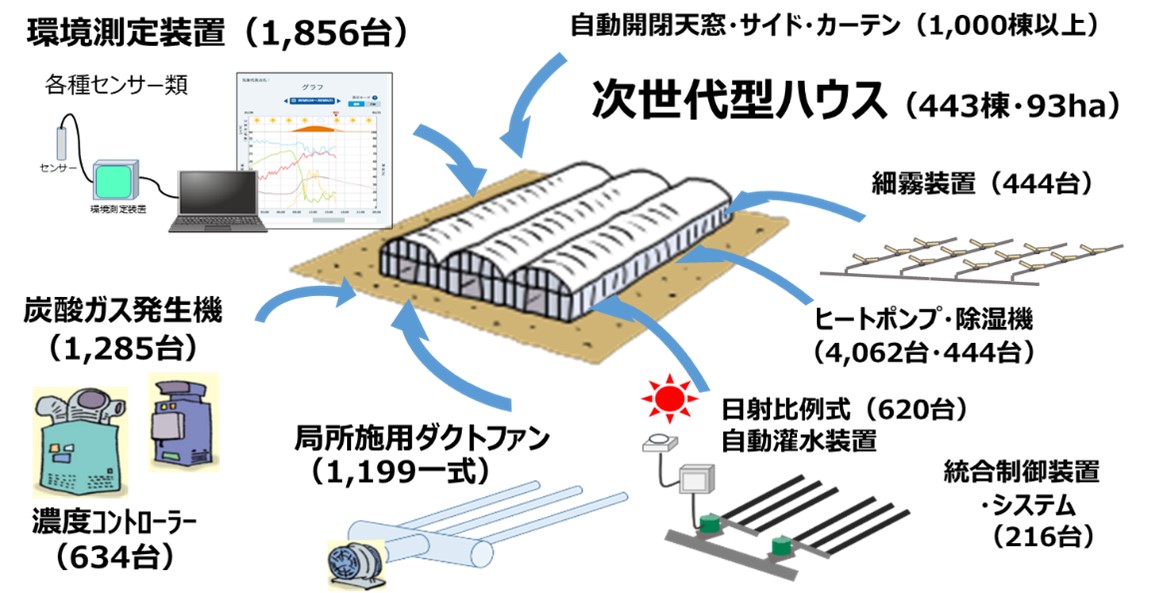

学んだ技術を進化させ、普及するため、関係機関(JAグループ、市町村、大学等)と連携して、研究開発ー現場での実証ー広く普及していくための支援策ー指導者等の人材育成等を行う一連の体制づくりを進めるとともに、産学官連携により現場の様々なビッグデータを、セキュアに自動収集・蓄積・活用できるデータ連携基盤:IoPクラウド『SAWACHI』を構築した。

IoPクラウドは、毎日の営農に必要なデータが、時系列で継続的に蓄積され、毎日のハウス内の環境データ(1〜5分毎)、気象データや市況*3、出荷データ等の情報を、いつでもどこからでも活用できるしくみとなっている。

実際に、5カ年にわたり、農家が生産するハウスで、ナスやピーマンなど主要7品目の栽培管理に必要な環境データを取得して、最適化する実証実験を継続して実施し、実証結果を基にデータ駆動型農業の推進に取り組んだことで、令和6年度末までに1,800戸の農家に普及させることができた(うち、1,050ハウスにIoPクラウドが接続された)。

IoPクラウドに集積される様々なビッグデータを解析・診断するため、県では、農業情報研究室を設置し、3名の専任体制にて、営農・経営改善に役立つデータ解析・診断を実施している。

また、得られた結果や個々の農家のデータに基づいた指導-カイゼンを行うため、JAグループと連携してデータの分析・活用・指導ができる『データ駆動型農業推進指導員』を約80名養成し、伴走支援を行っている。

なお、パソコンやスマートフォンが得意な農家は、自らがIoPクラウドにアクセスして、毎日の営農・経営改善に〜〜かしており、加えて、個々の農家のデータや情報は、県の普及指導員やJAの営農指導員とも共有できる体制となっている。

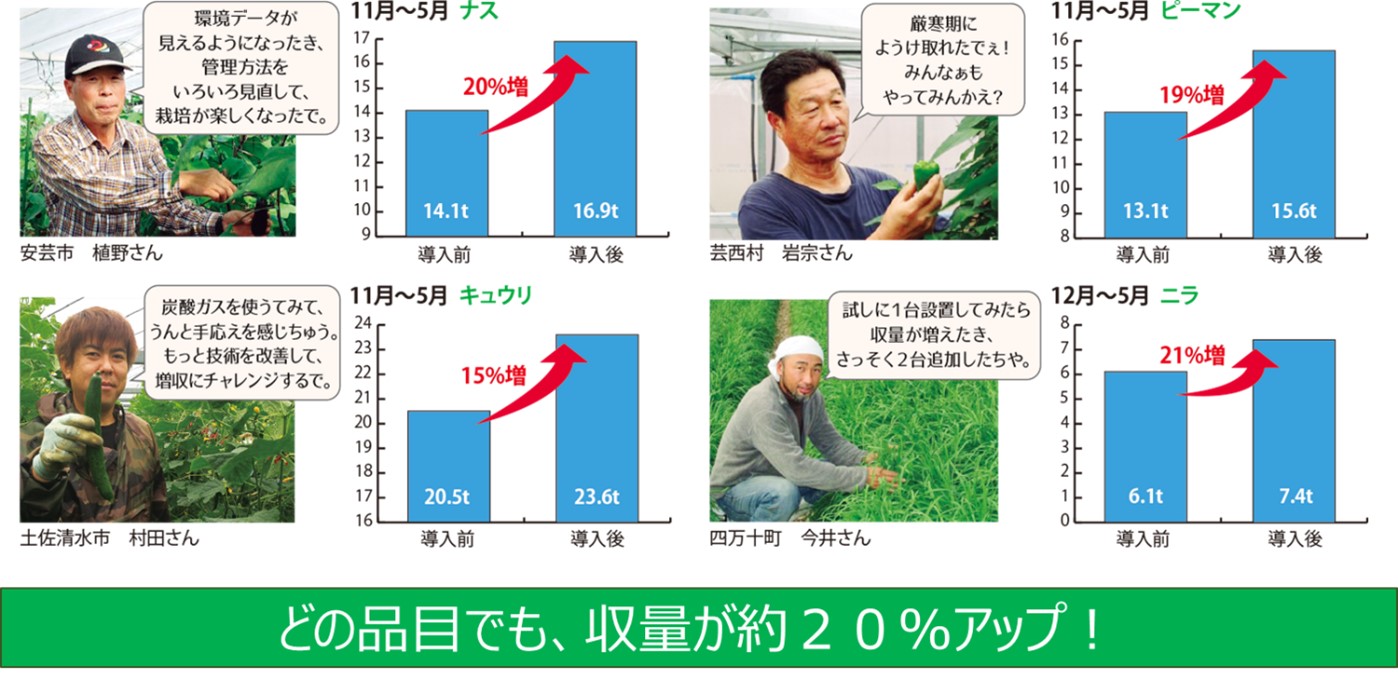

現地実証試験の結果、栽培管理に必要なデータを取得し、ハウス内の環境を常に最適化していくことで、いずれの品目においても年間の収量が5〜40%増加した。さらに、令和5年度に、ナス、ピーマンなどの5品目について、IoPクラウドを利用している農家569戸と、まだ利用いただいていない農家998戸のJAへの収量データを比較したところ、いずれの品目においても、利用した農家の出荷量が著しく優位(22%〜52%)となっていることが判明した。

今後、SAWACHIへの加入をさらに推進していくとともに、パソコンやスマートフォンが苦手な方に対しても、SAWACHIから得られる有益情報をフィードバックし、データ駆動型農業の一層の普及につなげていく。

データ駆動型農業の普及、関連する人材育成及び産業振興等を図るため、産官学連携体制とした。結果として、多方面からの支援が可能となった

全ての農家にデータ駆動型農業を普及させ、関連する人材育成及び産業振興等を図るために、高知県知事をトップとし、産官学が連携して推進する体制としました。 結果として、多方面からの支援が可能となり、例えば、以下のメリットが得られています。

また、地域で信頼されているリーダー的な先進農家に、取り組みへのアドバイスや協力をいただくことで、よりスピード感を持ったデータ駆動型農業の普及につなげています。

メーカー毎に話し合いを重ね、メーカーの壁を越えたデータ共有・連携のしくみを構築したこと、システム連携によりコスト削減につなげたことが工夫した点であり、難しかった点

メーカーの壁を越えたデータ共有・連携のしくみの構築、コスト削減が課題でした。

前者について、個々の農家のハウス内の環境データを収集するクラウドを構築した時点で、複数の企業の様々な機器やセンサーが普及していたため、メーカー毎に、話し合いを重ね、API連携等の可能なしくみを構築する必要がありました。加えて、セキュアに自動で収集できる環境が必要となるため、セキュリティが弱い場合は、県側で独自に強化システムを開発する等の対策を施しました。現状では、全国の14社が、メーカーの壁を越えて共有・連携できるしくみが構築できています。

後者について、当初、自動選果ラインのシステムから個々の農家の出荷データを取得していましたが、県内の集出荷場は70カ所あり、出荷額毎にデータ収集のしくみを構築することは、コスト的にも不可能でした。そこで、システム連携により、JAの電算センターに毎日集約されている荷受けデータを自動収集できるしくみを構築することで、コスト削減につながりました。

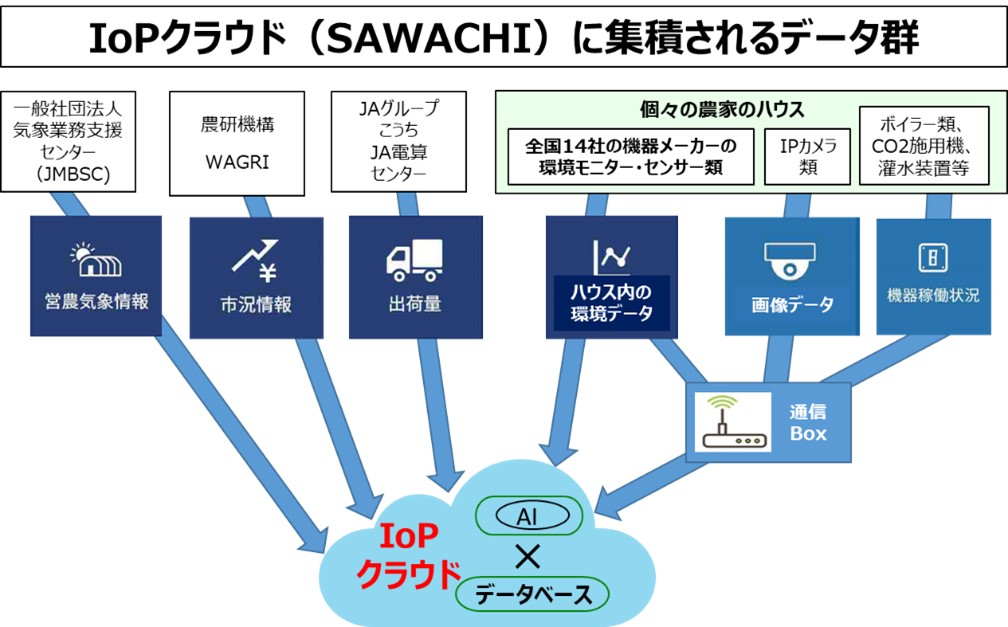

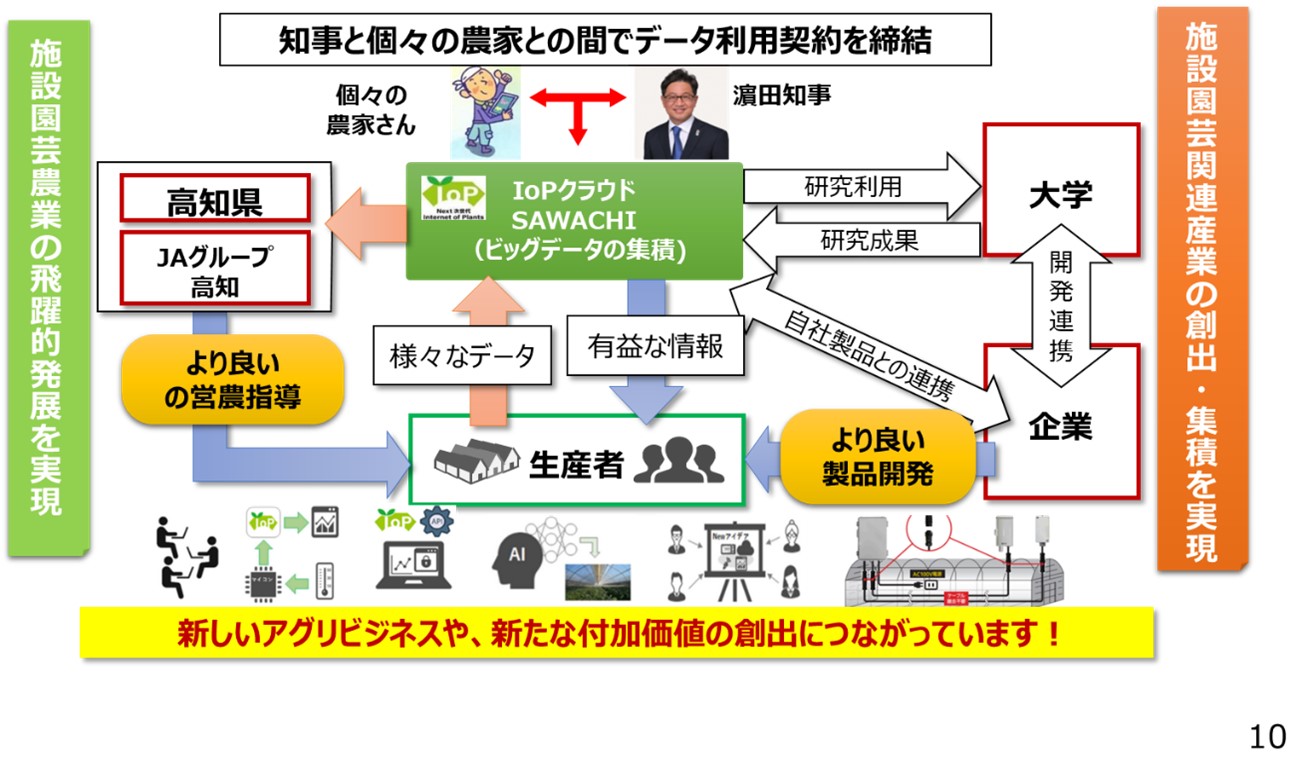

「データ利用契約」を締結することで、データを地域産業の発展に活用し、農家だけでなく、大学や企業にもメリットを提供できる

個々の農家のハウスの環境データや出荷データは、栽培ノウハウや経営状況にも直結するとても大切な情報です。地方自治体への信頼の元に、責任を持って、貴重なデータを地域産業の発展に活用するため、個々の農家と県知事との間でデータ利用契約を一戸一戸締結するスキームとしました。このスキームはとても重要だと考えています。

なお、データそのものは外部サーバに蓄積していますが、データに紐付く個人情報は、県のLGWAN*4上に保管し、管理を徹底することで、セキュアなしくみを構築しています。

データ利用契約を締結するメリットは、大きく2つあります。

1つは『あなたのデータを県とJAグループで共有させていただき、あなたの営農改善に活用させてもらいます。』という内容に同意をいただくことで、常に県とJAの指導員が、データ駆動型農業の指導を徹底できることです。

もう1つは『あなたのデータを、高知県の農業の発展のために活用させてもらいます』という内容に同意をいただくことで、目的が合致すれば、大学での新たな研究開発や企業でのデータ駆動型の製品やシステム、アプリケーションの開発等に活用できることです。また、個人情報を含まなければ、データを第三者提供することも可能なしくみとなっています。

この契約により、農家さんだけでなく、大学や企業にもメリットを提供することができます。

現場のリーダー的な農家さん自らに実証実験に協力いただき、身近な成功事例を体感いただいた

早い段階から、現場のリーダー的な農家さん自らに、自分の経営しているハウスで、データ駆動型農業の実証試験を行っていただいたことで、他の農家さんに「自分もやってみよう」と思える、身近な成功事例を体感いただけたことです。

実証試験の結果、いずれの品目においても、約20%程度も増収する結果が得られました。得られた結果を基に、その場で現地検討会を開催できたことで、スピード感を持って、より多くの農家さんにデータ駆動型農業が普及したと考えています。

楽しく継続いただくために、毎日の情報発信、農家の経営規模や栽培技術レベルに応じた補助事業等を総合的に実施

EBDMを継続させるために、楽しく継続してデータ駆動型農業に取り組んでいただけるしくみを構築しています。

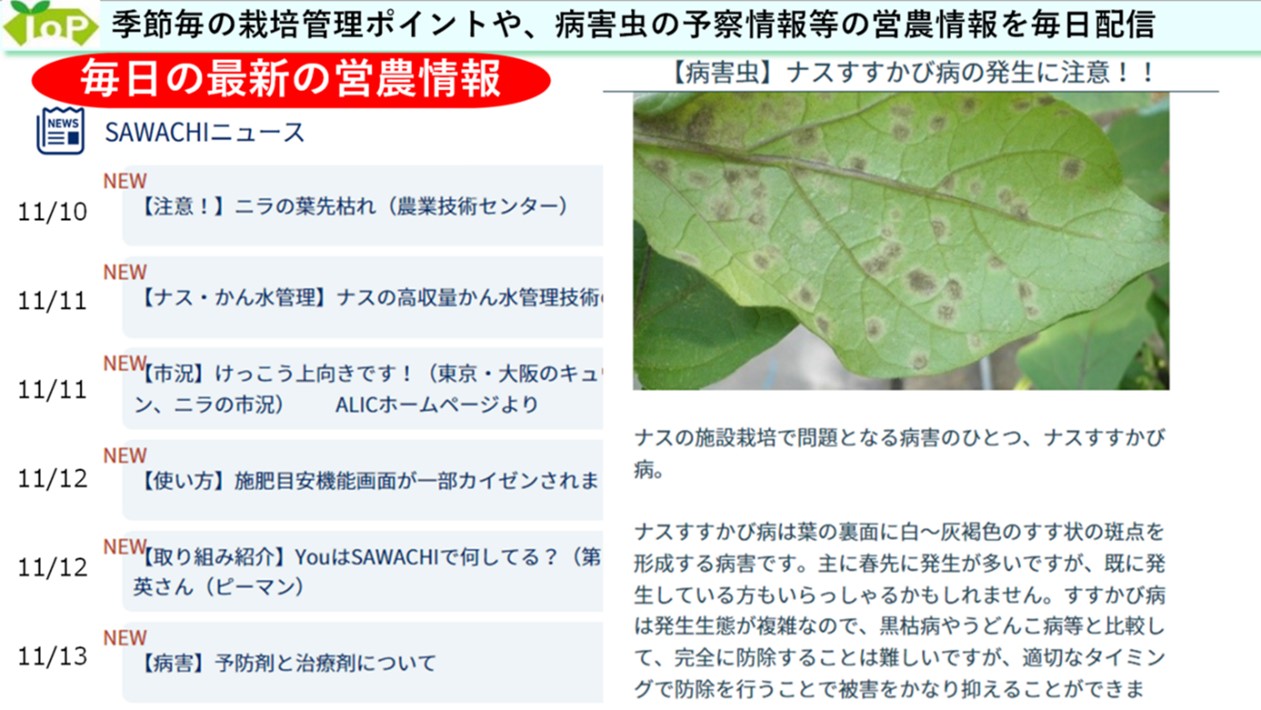

年間を通して収量を高めるためには、毎日のデータに基づいて、継続した栽培管理を行い、時期の管理ポイントを逃さず実践することが重要です。そこで、IoPクラウド(SAWACHI)のニュース機能を活用し、季節の栽培管理ポイントや病害虫などの発生予察情報、市場からの流通情報などをタイムリーに毎日配信することで、楽しく継続いただいています。

また、次世代型ハウスやデータ駆動型農業実践のための機器やシステム類の導入に際しては、市町村、JAとも連携して、農家の経営規模や栽培技術レベルに応じた補助事業等も含めて総合的に実施しています。

農家が自らデータ利活用を行えるように、個々の農家の技術レベルや解決したい課題に応じた営農指導・支援を実施

個々の農家の技術レベルや解決したい課題に応じた営農指導、セミナーや研究会活動により、農家が自らデータ利活用を行えるための営農支援を実施しています。具体的には、JAの営農指導員と県の普及指導員が連携して、データの分析・活用・指導ができる『データ駆動型農業推進指導員』を約80名養成し、各地域の品目担当や経営担当と連携して、個別指導を徹底しています。

また、各農家が参加する各地・各品目の生産部会での勉強会や現地検討会において、最新情報や時期の管理ポイントを教え、学びあう取り組みを継続して行うほか、県域全体でのセミナーや研究会活動も実施しています。

女性や新規就農者など、現地検討会や勉強会に参加しにくい方のためには、オンラインで基礎から学べるIoP塾なども充実させており、Slack等のSNSを活用した情報交換も品目毎にワーキンググループを作り活発に行っています。

オンラインのIoP塾の紹介ページ

*1 IoPクラウド(SAWACHI):

農業ハウス内の温度、湿度、CO2、日射量等の環境データや画像、農産物の出荷・販売に関するデータなどをリアルタイムで一元的に集約し、活用できるクラウド型のデータ連携基盤のこと。

*2 圃場:

作物を栽培する田畑。農園のこと。

*3 市況:

商品市場などの取引状況のこと。

*4 LGWAN:

総合行政ネットワーク(Local Government Wide Area Network)の略。高度なセキュリティを維持した行政専用の閉域ネットワークのこと。

*5 EBDM:

エビデンス・ベースト・ディシジョン・メイキングの頭文字を取った言葉。証拠に基づく意思決定という意。