長崎県は、日本全体よりも早く、2025年に老年人口のピークを迎え、2040年には生産年齢人口が5割を切ることが予想されています。そのため、労働力不足や地域コミュニティの衰退といった地域社会課題の顕在化が懸念されています。

ここから本文です。

「つながる長崎」データ連携基盤整備事業

長崎県 企画部 デジタル戦略課

長崎県 特別賞 情報政策 2023

概要

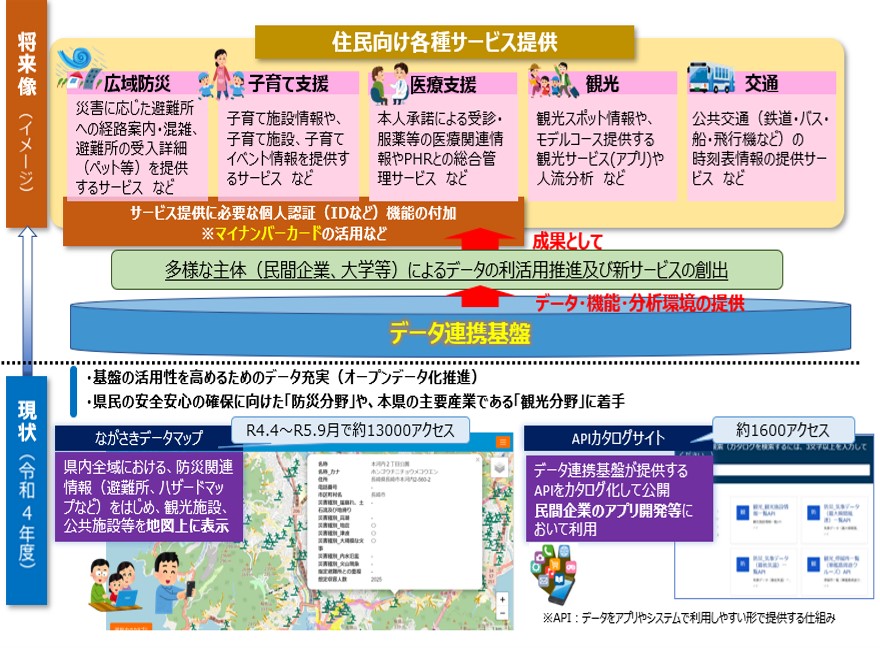

県と県内全21市町が一体となり、地域課題の解決やサービスの創出を目指し、データ連携基盤事業を進めています。これまで、防災・観光分野のデータについて整備してきました。今後も交通・福祉など様々な分野における行政・民間データの拡充を行い、住民・観光客・企業の役立つ情報を提供していきます。

導入費・運用費

導入費(構築費) 11,550千円

運用費(令和5年度当初予算) 38,480千円

(内訳)

- 運用保守費 13,200千円

- API開発費 20,000千円

- 人流データの提供 5,280千円

受賞

- 「Data StaRt Award〜第8回地方公共団体における統計データ利活用表彰〜 特別賞」(2023)

ヒアリング・ここが知りたい!

どのような課題がありましたか?

日本全体より早く人口構成が変化する長崎。2040年問題へ向けて

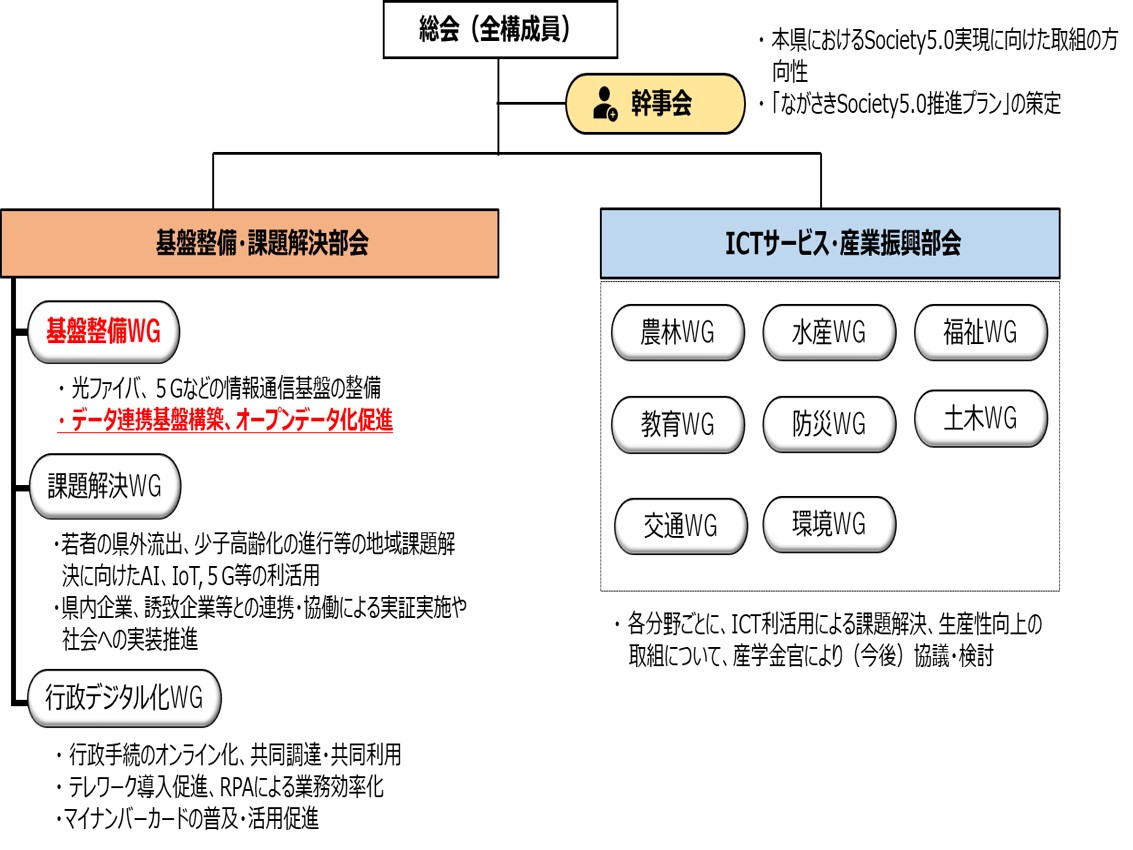

どのような体制で取り組みましたか?

企業、業界団体、有識者と県内全21市町で取り組む

県内の企業や本県に進出いただいている企業、地元の金融機関、農業・水産・商工など様々な業界団体や有識者、県内全21市町に参画いただき令和2年に「ながさきSociety5.0推進プラットフォーム」を立ち上げました。

どのような作業に、どのくらいの時間をかけて取組みましたか?

プラットフォームの立ち上げからデータ連携基盤の本格運用まで3年にわたって取り組む

- 令和2年度

- ながさきSociety5.0推進プラットフォームを立ち上げ

- 令和3年度

- 市町と意見交換を行い、県内全21市町から参加の回答をいただく。また、総務省の令和3年度データ連携促進型スマートシティ推進事業を活用し、データ連携基盤を構築

- 令和4年度

- データ連携基盤の本格運用を開始。防災・観光分野のデータを拡充

難しかった点や工夫した点はありますか?

データ整備作業に苦労。整備する分野の順序に工夫した

- 難しかった点

- 県・市町のデータのオープン化が進んでおらず、データの選定・統一データモデルへの整備作業に苦労しました。

- 工夫した点

- まずは、県民の安全安心の確保に向けた防災分野や本県の主要産業である観光分野に着手しました。また、国が公開を推奨している自治体標準オープンデータセットについて、積極的に取り組んでいます。

開発したツールにはどのような特徴がありますか?

ダッシュボード、API、分析ツールを公開

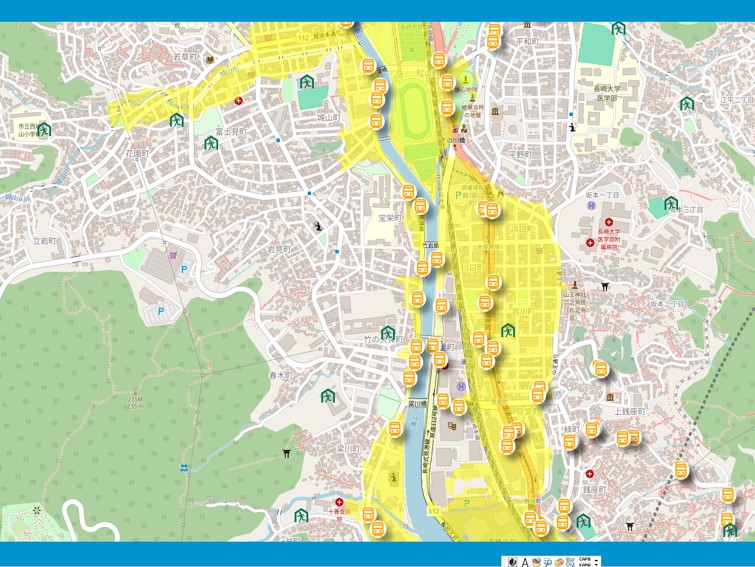

- ながさきデータマップ

- 地域住民向けに防災分野 (避難所情報、ハザードマップ、雨量・河川水位等)、観光分野(観光施設情報等)のデータをダッシュボード(地図)上に表示し公開

- ながさきAPIカタログサイト

- 連携したデータをAPIとして主に民間事業者向けに公開

- Tableau*3 (分析ツール)

- データ連携基盤に連携したデータ(一部)を可視化・分析しやすいデータとしてインターネット上の分析ツール環境に公開

開発したツールでどのようなことができますか?

行政・民間の有する様々なデータの集積・共有・活用を可能

- ながさきデータマップ

- 街にあふれている様々な情報を一元化し地図上に可視化することで、県民にわかりやすく伝えることが可能となる。

- ながさきAPIカタログサイト

- 一元化した情報をAPIを介して提供することで、様々なサービスを生み出すことが可能となる。

- Tableau (分析ツール)

- 地域で保有するデータを分析することでエビデンスに基づいた各分野の政策立案が可能となる。

今後の展望をお聞かせください。

データ連携の拡充や機能拡張などを検討し、住民向け各種サービスの提供を目指す

様々な分野におけるデータ連携の拡充・民間事業者データのオープン化についての協議・パーソナルデータの活用に向けた個人認証等の機能拡張の検討等を行いながら、住民向け各種サービスの提供を目指していきます。