社会全体の課題である超高齢社会に入る中で、健康寿命の延伸を進めた上で社会保障費の増加抑制や地域の医療介護体制の維持を期待されるが、関市は保健福祉事業において、どうしても申請ありきの"待ち"の事業展開しかできていませんでした。

課題解決のためには予防事業に力を入れなければならないことはわかっていましたが、住民の医療・介護にかかる健康実態が把握できておらず、事業を立案・推進しても適切な対象に適切な支援をできているか不明なまま事業を実施しており、事業効果の評価も十分にできていませんでした。

ここから本文です。

ビッグデータを使用した効果的な自治体データベースの作成と多事業展開

岐阜県 関市 財務部 行政情報課 デジタル推進室*1

岐阜県関市 統計局長賞 健康・福祉 防災・危機管理 住民生活・安全 情報政策 行政運営 公的統計データ 行政データ 民間データ 新規に調査 2022

概要

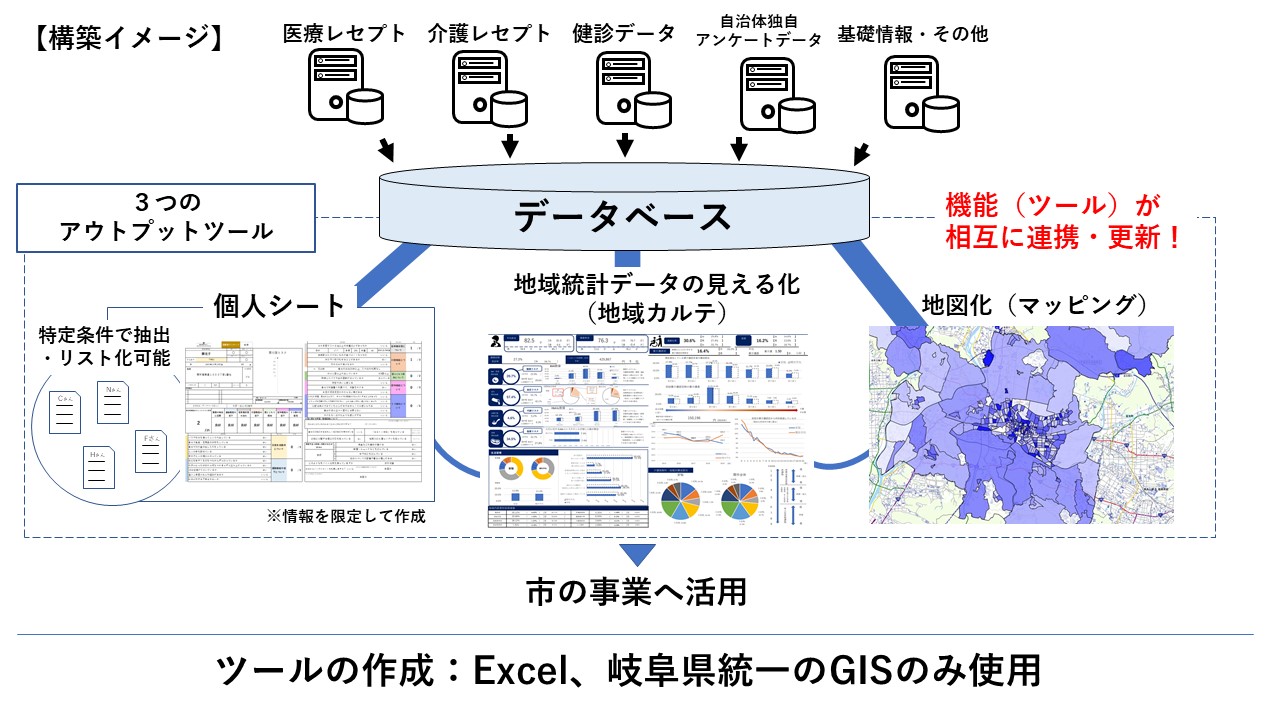

地域特性及び住民特性を把握し効果的な施策に結び付けるために、健康状態や住民の属性が把握できる個人データを積み重ね、統計分析やハイリスクアプローチの元となるデータベースを作成しました。そのデータベースを基に地域情報・当該地域住民の統計情報をまとめた『地域カルテ』、データベース情報の『マッピング』、個人の情報を把握することができる『個人シート』の3つの可視化ツールを作成し、市の様々な事業に活用しています。

導入費・運用費

導入費 6,435千円(住民(高齢者全数)の性質を把握するアンケート費用)

運用費 −(更新などの人件費のみ、アンケートを実施する場合は別途計上)

受賞

- 「第7回 地方公共団体における統計データ利活用表彰 統計局長賞」(2022)

取組の流れ

-

申請ありきの"待ち"の事業展開となり予防事業を実施するための健康実態の把握ができていなかった

-

地域毎に進度に偏りのあった情報・指標の整理を横断・一元的に実施。その過程で発掘されたニーズに基づき調査などを行った

-

医療レセプト・健康診断データ・介護レセプトと住民基本台帳を統合したデータをベースに独自調査や他機関のデータにより不足情報を補った

-

収集したデータを統合したデータベースを基に3つのツールを作成

-

3つのツールを活用し地域課題の把握から個人へのアプローチまで様々な事業に繋がる

ヒアリング・ここが知りたい!

どのような課題がありましたか?

申請ありきの"待ち"の事業展開となり予防事業を実施するための健康実態の把握ができていなかった

エビデンス(データ)収集のために、どのような計画を立てましたか?

地域毎に進度に偏りのあった情報・指標の整理を横断・一元的に実施。その過程で発掘されたニーズに基づき調査などを行った

保健福祉事業を効果的に推進していくことを目的として、保健センター、地域包括支援センター単位で地域の性質把握に努めていましたが、情報・指標の整理などの点で課題が多く地域ごとに進度に偏りがありました。そこで、横断・一元的にデータを整理するために、KDB(国保データベースシステム)をはじめとした行政データをまとめていく必要があると考えました。

その過程で「〜のような情報があればもっといろんなことが分かり活用できる!」のような追加データのニーズを発掘し、e-Stat等の外部ツールや独自のアンケート調査などで追加データを取得しました。

データの収集はどのように行いましたか?

医療レセプト・健康診断データ・介護レセプトと住民基本台帳を統合したデータをベースに独自調査や他機関のデータにより不足情報を補った

直近5か年分の医療レセプト・健康診断データ・介護レセプトと住民基本台帳を統合しました。

一方、医療レセプト・健康診断データのみだと国保加入者しか分析対象とならないため、分析対象数を増やすことと、身体のフレイル状態、認知の進行状況などの健康状況や幸福度や趣味、生きがいなどの医療レセプト・健康診断データでは拾いきれない住民の性質を把握することを目的として、保健事業や介護予防事業がより効果を期待できる対象者である高齢者(65歳以上)の全数(22,390人※要介護認定者を除く)を対象とした実態把握調査を行いました。(令和3年9月実施)

また、社会保険加入者のデータは、協会けんぽと連携協定を締結し、地域単位のデータの提供を受けました。

その他、地域情報を把握するため、e-statから地域の統計情報や市役所の各課が保有する各地域の情報を取得しています。

(活用した統計データ:国勢調査、住民基本台帳、介護レセプトデータ、医療レセプトデータ、健康診断データ、自治体独自アンケート調査結果、社会保険加入者の健康状態データ(協会けんぽ提供)など)

開発したツールにはどのような特徴がありますか?

収集したデータを統合したデータベースを基に3つのツールを作成

収集したデータを統合して、統計分析の元となるデータベースを作成しました。データベースを基にしたアウトプットとして地域カルテ、地図(マッピング)、個人シートの3つのツールを作成・活用しました。

・地域カルテ・・・関市内15行政区の統計データを集約し見える化を実現。

・地図(マッピング)ツール・・・

データベースから個人単位でプロット、または町丁・字単位で集計しヒートマップ化したツール。既存施設プロットなどの組み合わせにより地域課題が把握が可能。

・個人シート・・・

情報を限定しデータベースから再構築して、個人単位でどのような状態であるかを確認することが可能。ハイリスクアプローチに繋げることが可能。

それぞれのツールを活用することにより、政策立案評価などの意思決定に役立ち、より効果的な施策立案が期待できます。また、データベースを作成することで、一時的なアウトプットに留まらず、今後データを積み重ねていくことで、詳細な経年比較、越年クロス分析も可能となり、より信頼性の高いエビデンス作成が期待できます。

データベースとツールが連携しているため、データベースを更新すれば、ツールのアウトプットにも即時的に反映されソースデータの鮮度が高いまま提供できる作りとしています。

(活用したツール等:e-Stat、Excel等の表計算ソフト、GIS等の地理情報ソフト)

結果としてどのような政策に結びつきましたか?

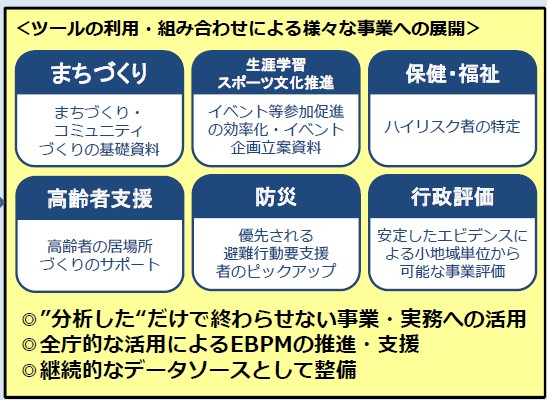

3つのツールを活用し地域課題の把握から個人へのアプローチまで様々な事業に繋がる

3つのツールを活用し地域課題の把握から個人へのアプローチまで様々な事業につながっています。

いくつか例を挙げると、まちづくり・コミュニティづくり事業では、令和3年9月から令和4年7月までモデル地区を定め、地域住民が地域カルテを使用して「地域のことを考える」話し合いの場を月1回程度設けていました。

生涯学習促進・生きがいづくり事業では、市民が興味関心のあるカテゴリーを分析結果から把握し、広報による全体への発信と合わせ当該カテゴリーに関心があるとわかった方に直接はがきを送付する形式でアプローチを行った結果、通常イベント参加に興味関心がない層である「高齢男性」の多くの参加が実現するなど新規の人の参加に繋がりました。

また、防災関連では、防災における要支援者の把握に活用しており、避難行動要支援者名簿作成の際に、ハザードマップに重なる要介護状態若しくは身体機能が低下しているものをプロット・可視化し、アプローチをかける優先順を決定し、効果的に事業を推進しています。

データ利活用(収集や分析)において工夫した点や難しかった点について教えてください。

個人情報保護のためデータは利用者範囲を限定

個人情報保護のため、市役所内部利用のみの運用としており、外部提供などは行っていません。市役所内部で利用する際も、利用範囲を限定するなどして、十分な個人情報への配慮をしています。

その政策によって、どのような効果が現れましたか?

また、今後どのような改善点や展望をお考えでしょうか?

保健福祉事業にとどまらない庁内横断的なデータベースを作成し、行政運営全体の推進に繋がるツールとしたい

データの整理・ツールの作成により、地域・市民の現状を把握し、効果的・効率的に事業を展開できる基礎が構築できたと感じています。

今後は、公開されているツールの項目を追加し更なる活用を促進し行政運営全体の推進に繋がるツールを目指しています。そのためにも、各課の理解を得て、各課が地域や住民のデータを収集する際、個人情報の同意をはじめとしたアンケートの取り方を工夫してもらい、データベースに組み込むことにより、保健福祉事業にとどまらない庁内横断的なデータベースを作成したいと考えています。

脚注

*1 デジタル推進室:

仕組みの構築を担当、高齢福祉課:事業の運用、データの所管