政策立案を行う上で必要となるエビデンスは、外部に聞くほどではないが、すぐには分からないものが多い。行政データをダッシュボード化して共有すれば、データの扱いが不慣れな職員でも簡単に分析が可能になるが、ダッシュボード作成を外注していては、本当に欲しいものがなかなかできず、行政を取り巻く急激な外部環境の変化にスピード感を持って対応していくことが困難でした。

ここから本文です。

データ分析をDIY 〜神戸データラウンジ〜

神戸市 企画調整局 政策課

兵庫県神戸市 総務大臣賞 情報政策 行政運営 公的統計データ 行政データ 民間データ 2022

概要

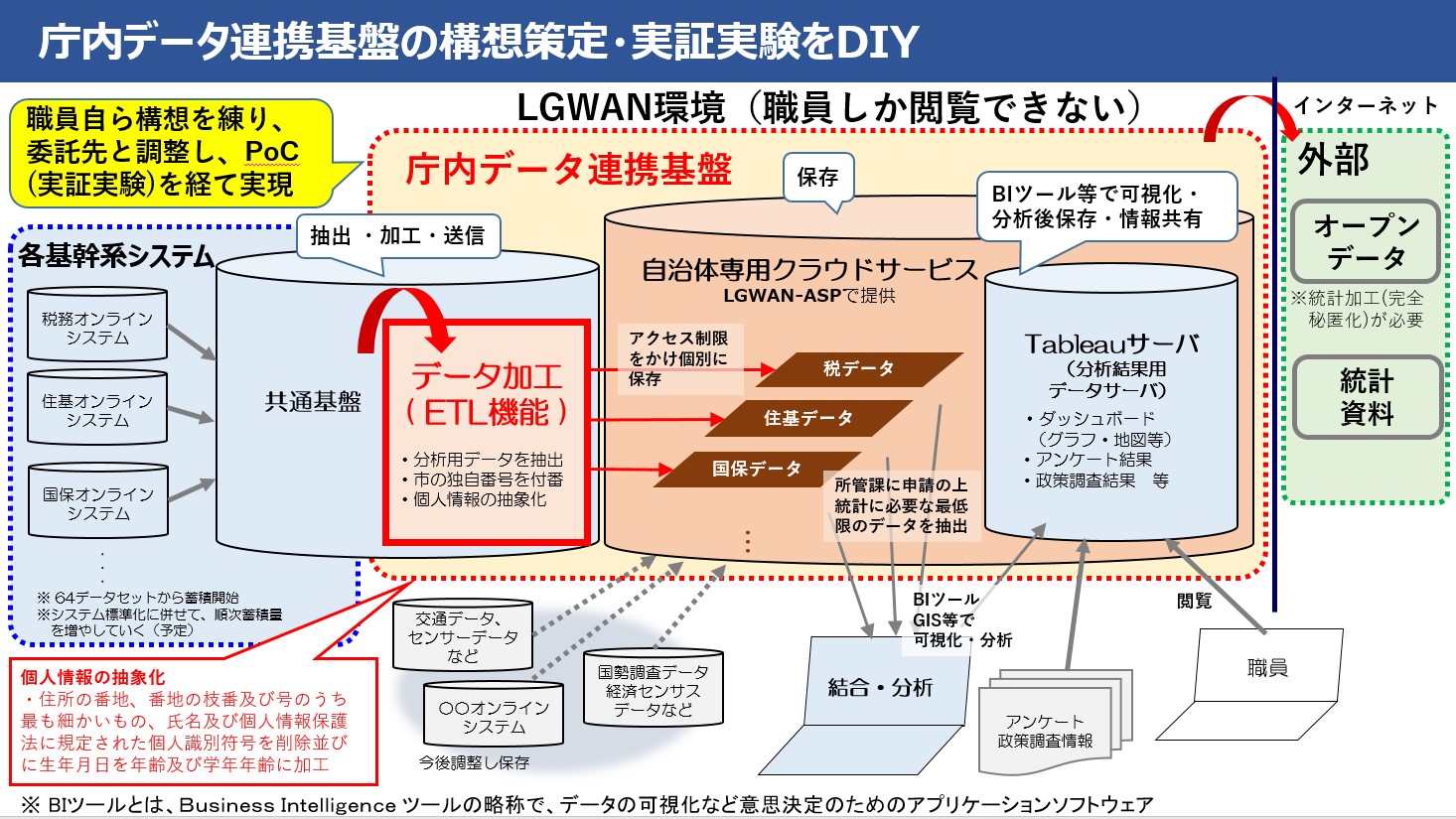

行政を取り巻く急激な外部環境の変化にスピード感を持って対応していくため、「外部の専門家まかせにせず、できることは職員自らやる!」というDIYの精神で、分析に必要なデータを収集する庁内データ連携基盤の構築や職員自らBIツール*1で作成したダッシュボード*2を安全に庁内で共有するデータ利活用の環境整備のほか、市民への分かりやすい情報発信、データ利活用人材の育成を、職員が中心となって進めました。

導入費・運用費

導入費 約84,000千円(庁内データ連携基盤構築費用(3年分)、1年目運用費)

運用費 約55,000千円(サーバ運用費、Tableauライセンス等)

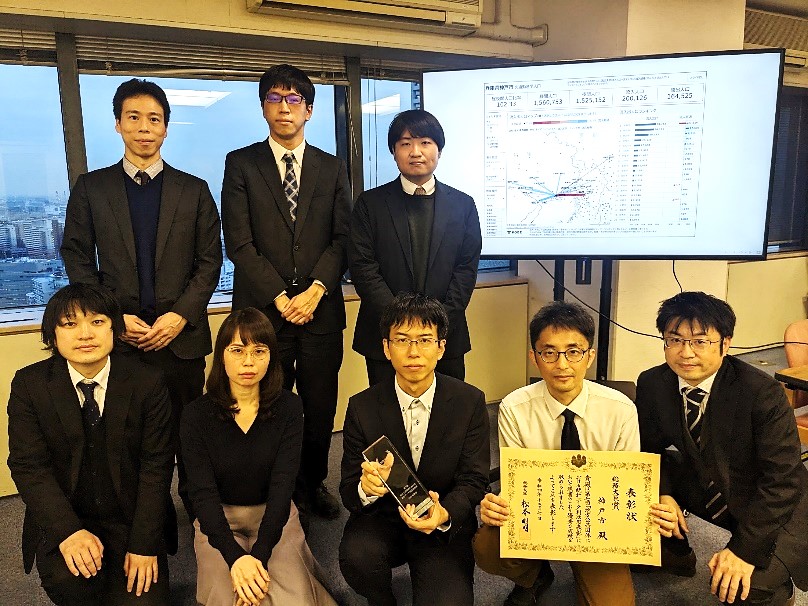

受賞

- 「第7回 地方公共団体における統計データ利活用表彰 総務大臣賞」(2022)

取組の流れ

-

政策立案を行う上で必要となるエビデンスは、外部に聞くほどではないが、すぐには分からないものが多い

-

個人情報を抽象化して蓄積する庁内データ連携基盤を構想

-

基幹系システム上のデータをはじめ公的統計データ、行政データ等も同基盤上に蓄積

-

基幹系システムとの連携により蓄積したデータを直感的に操作できるBIツールで分析し、作成したダッシュボードを庁内で安全に共有

-

政策議論に割ける時間の増加、人材育成やEBPMの推進につながる

ヒアリング・ここが知りたい!

どのような課題がありましたか?

政策立案を行う上で必要となるエビデンスは、外部に聞くほどではないが、すぐには分からないものが多い

エビデンス(データ)収集のために、どのような計画を立てましたか?

個人情報を抽象化して蓄積する庁内データ基盤を構想

ダッシュボードを職員自ら作成できる(DIY)環境が必要と考え、住基オンラインシステム等の基幹系の個人情報を、一見では個人が分からないように統計分析用に抽象化して自動で蓄積する庁内データ連携基盤の構築を計画しました。また、e-Stat APIを通して、国勢調査等の外部データを入手し、同基盤に蓄積することも想定しました。

データの収集はどのように行いましたか?

基幹系システム上のデータをはじめ公的統計データ、行政データ等も同基盤上に蓄積

基幹系システムは、マイナンバーを用いた情報連携のため、マイナンバー等の削除、個人情報の抽象化や市独自番号の付番等のデータ加工から、庁内データ連係基盤へのデータ送信・蓄積までを自動化しました。

また、国勢調査等の公的統計データに加え、交通データ等の行政データも、同基盤上に蓄積しました。

(活用した統計データ:国勢調査、経済センサス、地価公示、国土数値情報、住基データ、コロナの感染状況、百貨店販売額、タクシー乗車人員等)

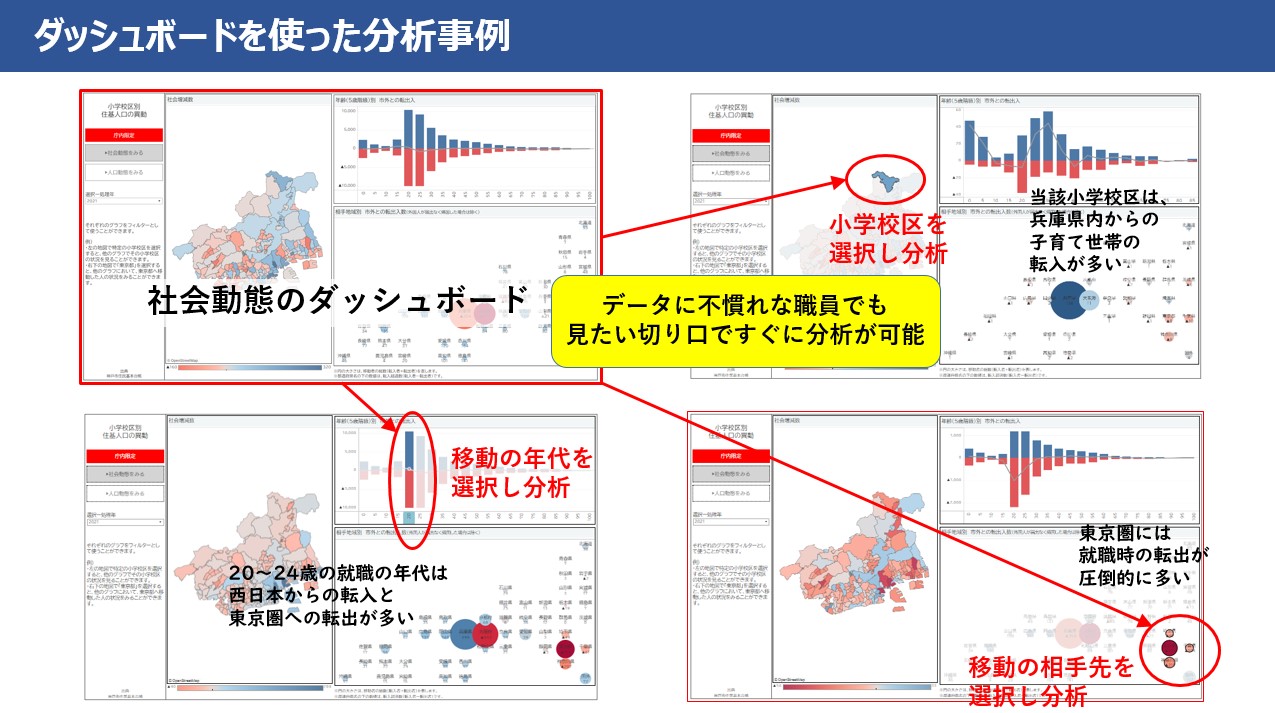

――どのような特徴をもつツールですか?

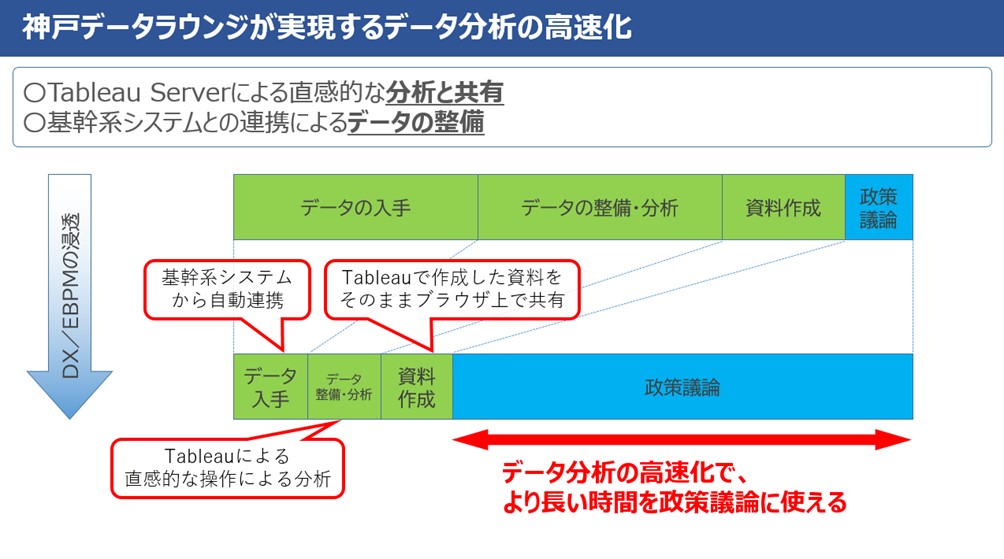

基幹系システムと連携したデータの蓄積とBIツールで作成したダッシュボードの共有

庁内データ連係基盤に自動的に蓄積されたデータは、所管課に申請の上、統計分析に必要なデータを抽出して分析できるようにしました。また、BIツールやGIS等を導入し、専門知識を持たない職員でも直感的な操作でデータ分析が可能になり、また、様々な切り口で分析できるダッシュボードを庁内で安全に共有できる環境(神戸データラウンジ)を実現しました。

(活用したツール等:e-Stat、Excel等の表計算ソフト、GIS等の地理情報ソフト、BIツール(Tableau))

結果としてどのような政策に結びつきましたか?

政策議論に割ける時間が増加し、人材育成やEBPMの推進につながる

データの入手から資料作成までを大幅に圧縮したことで、本来するべき政策議論に時間を割けるようになりました。

また、ダッシュボードを安全に蓄積・共有するための仕組みを構築したことで、各部署の職員が各自で分析して政策議論等に活用する場面が増え、データの取り扱いが不慣れな職員でも、政策議論の初期段階から、地域課題を複合的に分析し、エビデンスに基づいた議論ができるようになりました。

データ利活用(収集や分析)において工夫した点や難しかった点について教えてください。

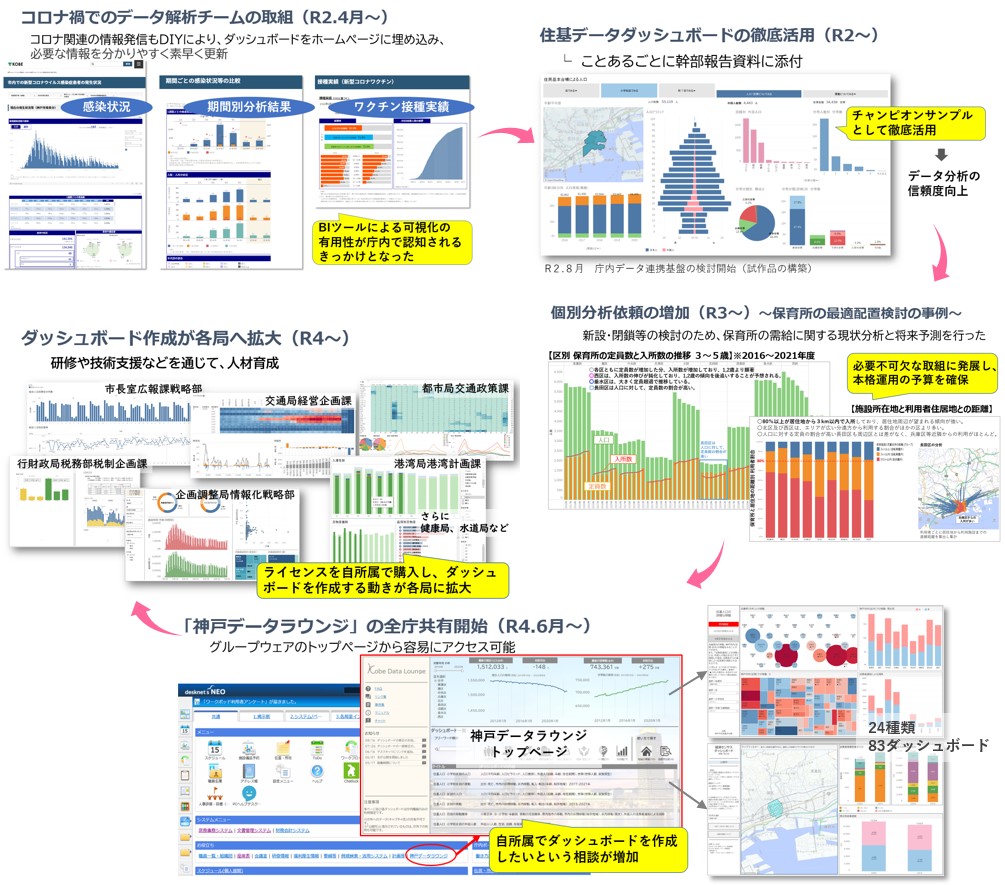

段階を踏んでステップアップにより基盤整備の理解を獲得

低コストで小さく始めるため、クラウドやPoC(実証実験)を活用しました。

また、庁内でデータ分析やデータ利活用の重要性を認知してもらい、基盤整備等、取組を発展させるために、以下のような段階を踏んでステップアップさせました。

- コロナ禍で、ダッシュボードをホームページに埋め込み、市民へ分かりやすい発信をしたことで、BIツールの有用性が庁内で認知された。

- 住基データのダッシュボードをチャンピオンサンプルとして作成し、幹部会議等で頻繁に資料提供したことで、政策課の分析への信頼度が向上した。

- 幹部からデータ分析の依頼が増え、それに対応することで、データを利活用し、分析する取組の重要性が高まり、ダッシュボードを庁内で共有する仕組みの構築が必要不可欠と認識されるまでに発展した。

- 神戸データラウンジでダッシュボードを庁内共有したことで、自所属でダッシュボードを作成したいという相談が増加し、実際に作成する動きが広がる。

その政策によって、どのような効果が現れましたか?

また、今後どのような改善点や展望をお考えでしょうか?

BIツールを活用した人材育成と効果検証等の内製化。全国版国勢調査ダッシュボードの利用拡大

データに不慣れな職員でもデータを活用した政策議論が可能になるとともに、他部署でもBIツールを使った分析が広がっており、データの利活用や分析を内製化でどんどん推進しようとする機運が高まりました。今後は、BIツールを使ったデータ分析や業務マネジメント、市民への分かりやすい情報発信が様々な所属でできるよう、ダッシュボードを作成できる人材をさらに育成していきます。また、可視化を中心とした現状分析だけでなく、計量経済学の手法やプログラミングを活用した政策効果に関する分析や機械学習の内製化にも取り組んでいきたいと考えています。

神戸データラウンジ共有しているダッシュボードの一部機能は、全国版国勢調査ダッシュボードとして公開しております。(下記参考サイト「神戸データラボ」)有用性の高い情報を、わかり易く誰もが分析しやすい形で共有することで、全国のオープンデータ・ EBPM の取組を進めることを期待しております。

脚注

*1 BIツール:

Business Intelligence ツールの略称で、データの可視化等意思決定のためのアプリケーションソフトウェアの総称。

*2 ダッシュボード:

複数の情報源からデータを集め、概要を集計値や表、グラフ等でまとめて一覧表示する機能や画面、ソフトウェア