ここから本文です。

EBPM研究会

埼玉県 ふじみ野市 総合政策部 経営戦略室

埼玉県ふじみ野市 特別賞 行政運営 公的統計データ 行政データ 新規に調査 2021

概要

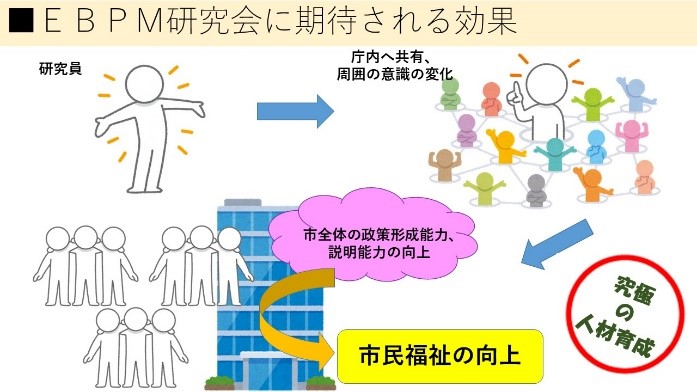

EBPM研究会は1つの政策が地域経済へ与えるインパクトやソーシャルリターンについて、統計データを用いた調査研究を行い、併せて今後のまちづくりに活かすための政策効果検証と政策提言に関するスキルを習得することにより、市の政策に対する市民等への説明責任を果たすことで、信頼される行政を目指し、市民福祉の向上を図ることを目的として、令和元年度に設置しました。

EBPMに関する基礎的知見等の習得のため外部講師による研修会の実施、設定したテーマについて統計調査結果やRESASを用いた分析、ロジックツリーを用いての考察を行うなど調査研究を進め、最終的には市長へ政策提案することによる予算化を目標にしています。

導入費・運用費

導入費 −

運用費 170千円(講師への謝金、交通費等)

受賞

- 「第6回 地方公共団体における統計データ利活用表彰 特別賞」(2021)

取組の流れ

-

エビデンスに基づく現状把握や課題分析、政策立案、効果測定の流れ等に関する職員意識への変革が必要

-

市の重要政策の1つである「子育て政策」をテーマに政策を検討・提案し、研究員が身につけたスキルを職場で共有することで職員全体の意識改革を狙う

-

庁内データやRESAS、e-Stat等を活用。他の自治体への先進事例調査も実施してデータを収集

-

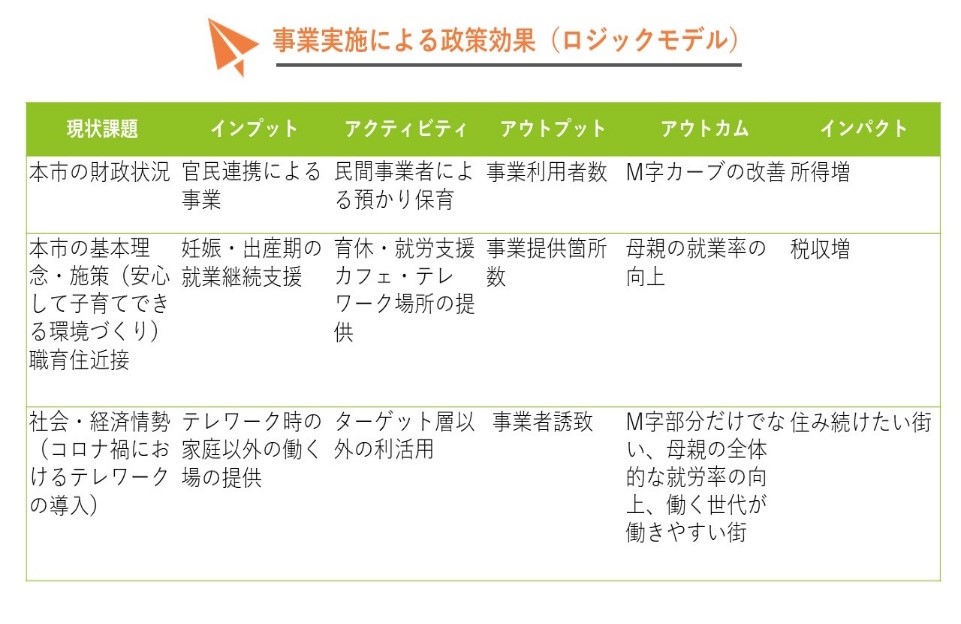

ロジックツリーによる課題分析。ロジックモデルを用いた政策効果の検証を実施

-

「子育て政策」について3つの政策を提案。エビデンスに対する職員の意識変化にもつながった

ヒアリング・ここが知りたい!

どのようなきっかけで研究会を立上げましたか?

今後の市政を担う職員に手法を学んでもらいたい

エビデンス(データ)収集のために、どのような計画を立てましたか?

「子育て政策」をテーマに政策検討。EBPM研究会を究極の人材育成ツールとする

また、EBPM研究会は究極の人材育成ツールとして位置づけていることから、研究員が実践的な政策立案を通じて、政策の現状把握、課題分析、課題解決に向けたエビデンスの収集能力を身につけるにとどまらず、政策立案能力や立案した政策を実現させるための説得力のある提案能力を身につけることにより、その数々のスキルを各自の所属で共有することで周囲の職員全体の意識改革を促し、好循環を生み出すということを目指しました。

データの収集はどのように行いましたか?

グループ毎に庁内データやRESAS、e-Stat等を活用。他の自治体への先進事例調査も実施

グループによって異なりますが、Aグループでは、国立社会保障・人口問題研究所「第15回出生動向基本調査」や厚生労働省委託調査「平成28年度仕事と家庭の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書」、関係課が保有する市民アンケート調査などを、女性就業率の現状や就業に関するニーズを把握するデータとして用いました。

また、RESASやe-Stat等の活用や、研究会独自の他自治体へのアンケートや先進事例調査によりデータを収集しました。

(活用した統計データ:RESAS、e-Stat、国立社会保障・人口問題研究所「第15回出生動向基本調査」、厚生労働省委託調査「平成28年度仕事と家庭の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書」、ふじみ野市「子ども・子育て支援に関するアンケート調査」、先進自治体アンケート結果(独自調査)等)

どのような分析を行いましたか?

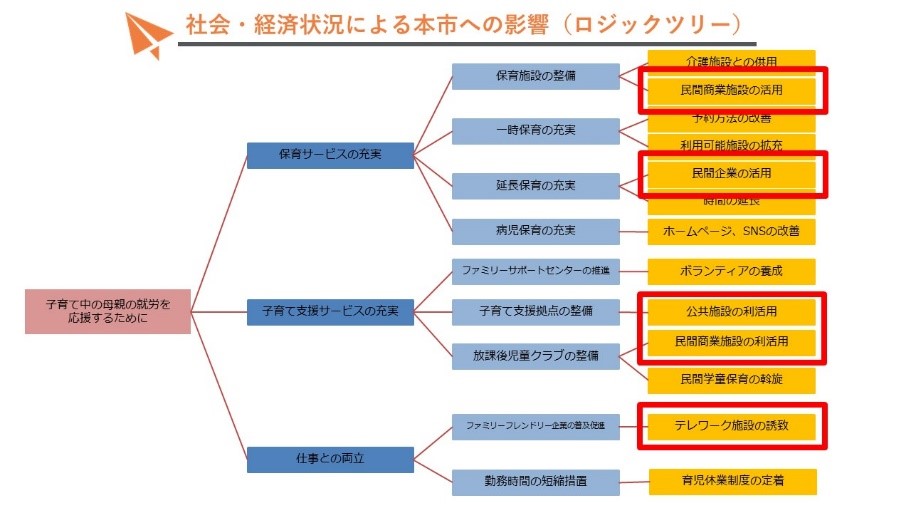

ロジックツリーによる課題分析。ロジックモデルを用いた政策効果の検証

Aグループでは、関係課の意見や市民アンケート等を踏まえた上で、ロジックツリーにより、母親の就労支援の手段を考察し、テレワークを活用した子育て中の母親の就労支援に着目しました。自治体のテレワーク普及率や先進自治体の照会や民間事業者のヒアリングを検証し、テレワークを活用した子育てする母親の就労支援による政策効果をロジックモデルで示し、想定される市内の事業実施場所や導入・維持管理経費、将来的な横展開事業をまとめました。

(活用したツール等:e-Stat、RESAS)

結果としてどのような政策に結びつきましたか?

3つの政策を市長へ提案。エビデンスに対する職員の意識変化にもつながった

当市が推進する「子育て政策」について、上記に示した「母親を対象としたテレワーク環境の整備」の他、「子ども医療費助成制度の拡充」、「歯の健康プロジェクト」の3政策を市長へ提案し、施策所管部署が引き継ぎ、実施に向けて検討しました。その結果、「歯の健康プロジェクト」は実施計画への位置づけを経て令和4年度の予算に措置され、その他の提案についても今後の政策決定の判断データとして活用していきます。

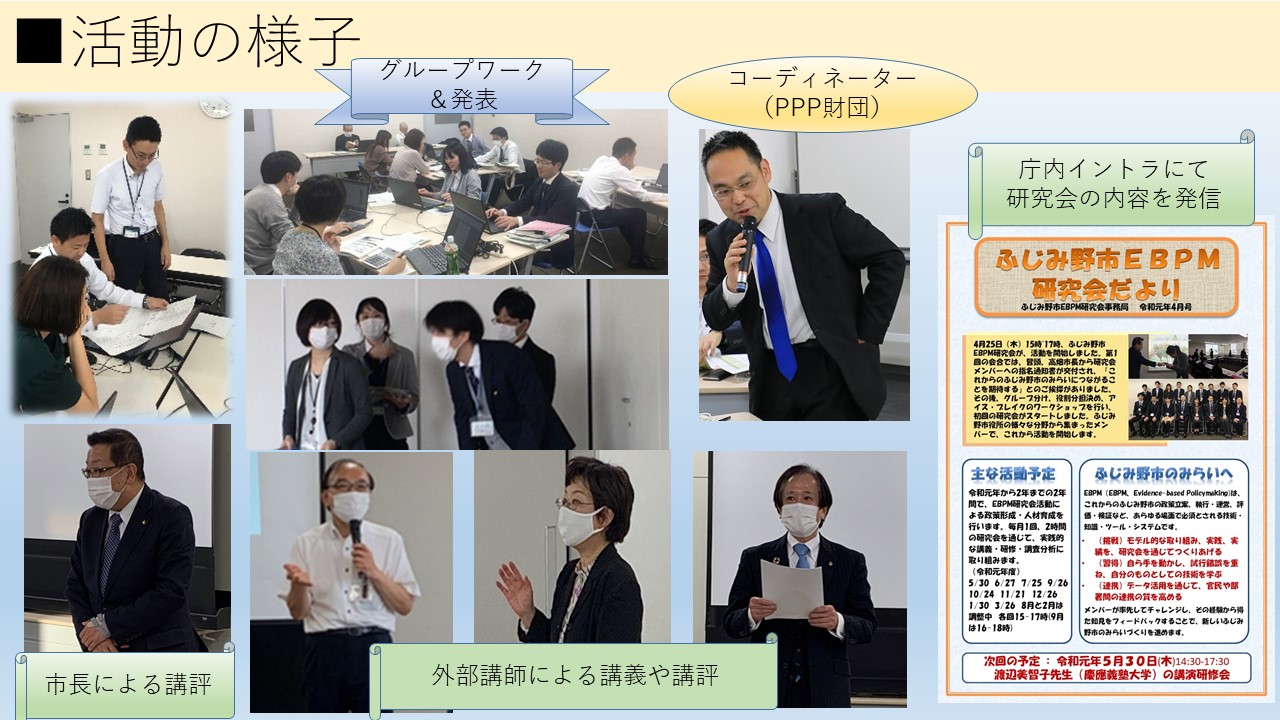

また、研究会の活動情報は庁内のイントラネットで全職員に発信することにより庁内共有しています。最近では、他の職員と研究員によりEBPMの手法について、意見交換するケースも増えてくるなど、職員の意識変化も見受けられます。

データ利活用(収集や分析)において工夫した点や難しかった点について教えてください。

外部と連携し効果的な研修を検討

政策提案につながるエビデンスの確立や公費を投入する上での成果を示す資料作成及び有効なプレゼンテーションを行うための必要な知識等を習得するにあたり、専門的な知識を有する外部講師による研修等が不可欠でした。そのため、当市と協定を締結する一般財団法人地方自治体公民連携研究財団(PPP財団)に支援を依頼し、効果的な研修やワーク等を検討・実施しました。

その政策によって、どのような効果が現れましたか?

また、今後どのような改善点や展望をお考えでしょうか?

研究員が習得したEBPMに基づく政策立案能力を全庁的に展開することを期待

研究員が立案した施策については、担当課へ引継がれた後、事業化に向けた検討が行われていくため、事務局として引き継ぎ後のフォローが重要となってくると考えています。

また、令和3年度から2期目の研究会を、主任級以下の若手職員9名を中心として発足しています。上半期は、エビデンスの重要性やEBPMの基本的な流れを学ぶとともに、実際の行政評価シートを基にロジックモデルを作成し、現状把握・課題設定、手段と目的の関係整理の理解、目標から遡った政策手段の洗い出しなどを行いました。下半期では、「住んでみたい・住み続けたいまち」をテーマに政策提案を目指しています。各研究員が研究活動で習得したEBPMに基づく政策立案能力を全庁的に展開し、市職員全体の政策形成能力、説明能力の向上につながることを期待しています。