データサイエンスの進展や、EBPMの推進により、庁内でも統計に対する意識や重要性が高まっています。それに伴い、より幅広い分野の職員に統計や分析に対する理解や知識を深めてもらう必要を感じていました。

ここから本文です。

統計分析講習会

広島県 総務局 統計課 分析グループ

広島県 行政運営 公的統計データ 2020

概要

広島県では令和元年度から、統計課職員が講師となって、庁内職員を対象に統計講習会を開催しています。「e-Stat*1による全国市町村データの比較分析方法」、「データから見た広島県産業の特徴」など庁内で関心が高いテーマや、業務に有益と考えられるテーマを中心に、令和元年度は2回、令和2年度はオンラインで1回開催しました。今後も担当分野に関わらず幅広い分野の職員に、統計データの利活用方法や分析に対する理解や知識を深めてもらい、施策や事業の企画、検証時に活用されることを目的に、引き続き実施する予定です。

導入費・運用費

導入費 −

運用費 −

受賞

- 広島県 行動理念などに沿った優良な行動事例(令和2年7月)

取組の流れ

-

データサイエンスの進展やEBPM*2の推進により庁内で統計に対する重要性や認識が高まるにつれ、幅広い分野の職員に統計や分析に対する理解や知識を深めてもらう必要があった。

-

庁内で関心が高いテーマ、業務に資するテーマを中心に企画

-

地域分析に関する先行研究も参考に、e-Statなどを活用しデータを収集

-

わかりやすさを意識して分析・可視化

-

出席者から好評。分析内容は関係部署に共有し、県の次期総合計画の検討材料としても活用

ヒアリング・ここが知りたい!

どのような課題がありましたか?

幅広い分野の職員に統計や分析に対する理解や知識を深めてほしい

エビデンス(データ)収集のために、どのような計画を立てましたか?

職員の関心が高いテーマ、業務に資するテーマを中心に企画

普段から相談の多いテーマや、業務に有益と思われるテーマを取り上げ、庁内の職員を対象とした統計講習会を開催することが効果的ではないかと考えました。

講習会では統計課職員が講師を務めることとし、また企画にあたっては、業務に有益と思われるテーマとして、公的統計を使用して県の現状分析を行い、その分析結果を踏まえ関係部署と議論するなど、県の施策の推進にも役立てることができるテーマを扱うこととしました。

データの収集はどのように行いましたか?

e-Statなどを活用してデータを収集

テーマによって異なりますが、e-Statなどを活用して必要なデータを収集しました。例えば「データから見た広島県産業の特徴」では、地域分析に関する先行研究を参考にし、分析に必要な指標や分析方法を把握した上でデータを収集しました。このときは、公的統計の利用価値を全職員に伝えたいという意図があり、公的統計を中心にデータを収集・使用しました。

(活用した統計データ: e-Stat、jSTAT MAP*3、工業統計調査、経済センサス、県民経済計算、産業連関表など)

どのような分析を行いましたか?

わかりやすさを意識して分析・可視化

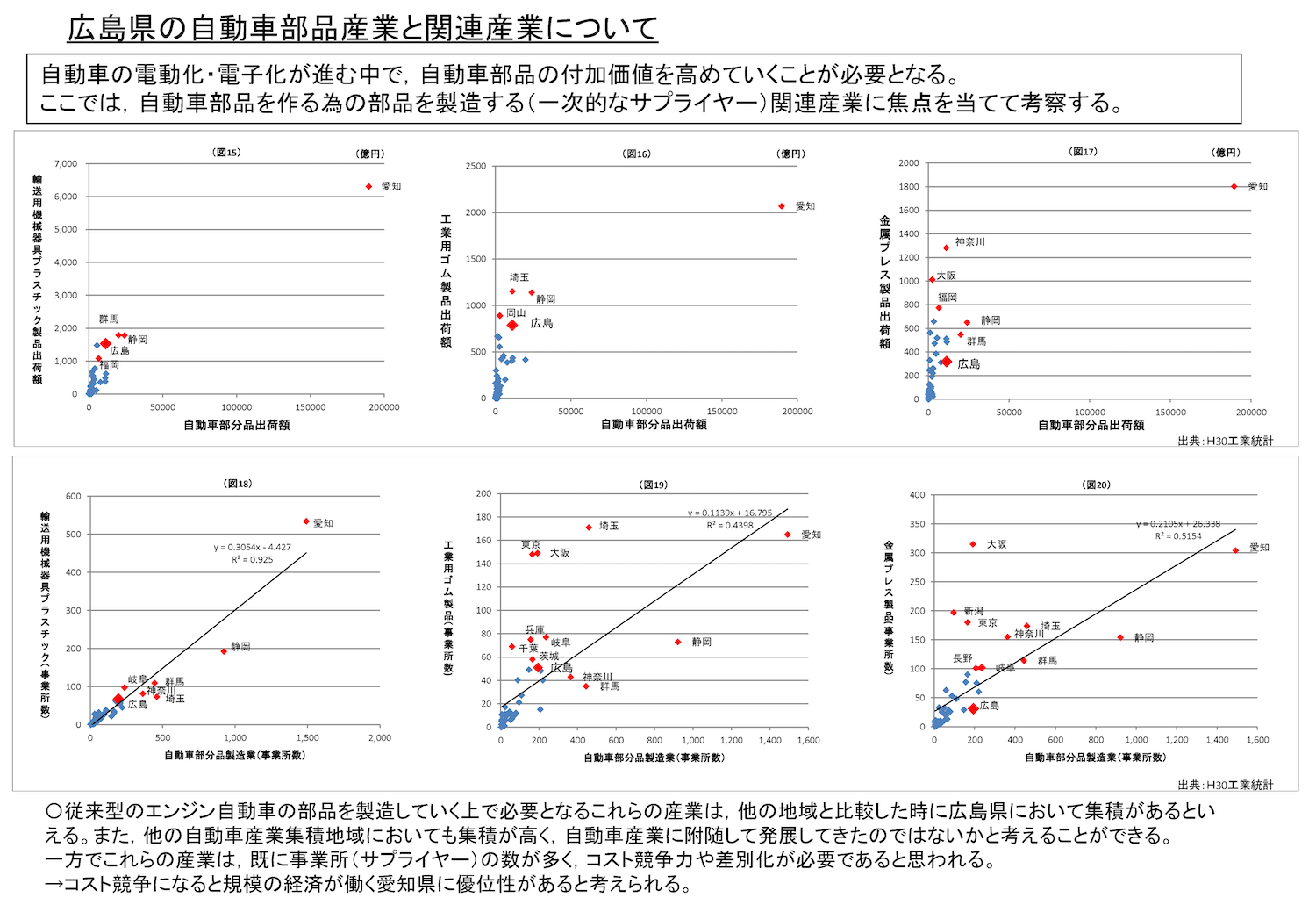

「データから見た広島県産業の特徴」では、前半は俯瞰的にとらえ、産業別の従業者数、従業者特化係数、生産額、総生産など地域分析で用いられる代表的な指標を使って、広島県の産業の強みを分析しました。後半は広島県の基幹産業である自動車産業に焦点を当てて、データを分析・可視化し、他県の自動車産業集積地域との比較分析を行いました。

(活用したツール等:e-Stat)

結果としてどのような政策に結びつきましたか?

分析内容を関係部署に共有し、県の次期総合計画の検討材料として活用

令和元年度の講習会は2回とも満席で、出席者からは「役に立った」、「業務に取り入れたい」など好評でした。オンラインで開催した令和2年度も多くの参加がありました。

「データから見た広島県産業の特徴」では、分析内容を関係部署と共有し、今後の事業についてのディスカッションに発展しました。県の次期総合計画(令和2年10月公表)を策定するにあたり、検討材料としても活用されました。

また、昨今は様々な分野の事業でアンケート調査や統計分析が実施されるようになり、統計課への相談も増加しています。講習会がきっかけの一つとなり、庁内で統計に対する理解が深まってきていると感じます。

データ利活用(収集や分析)において工夫した点や難しかった点について教えてください。

分析・資料作成と講師経験を通じて、統計課職員の理解も深まった

幅広い分野の職員が、わかりやすく、かつアンケート調査や統計分析を業務に取り入れたいと思える内容にするために、資料にグラフや図を多用するなど、視覚的にわかりやすく表現することに力を入れました。統計課職員が様々なデータを集めて、試行錯誤しながら講習会の資料をまとめた結果、統計課職員自身の理解も深まったと思います。

また、令和2年度は、コロナ禍でオンライン開催に切り替えました。引き続き好評で、本庁以外からも参加がしやすいというメリットもありました。

その政策によって、どのような効果が現れましたか?

また、今後どのような改善点や展望をお考えでしょうか?

今後も講習会を開催。関係部門との共有・連携も継続

職員の統計に対する理解をさらに深めていくために、今後も継続的に講習会を開催し、公的統計を活用した分析事例や統計手法などを取り扱う予定です。試行錯誤しながら今後も実施し、効果の高い講習会にしていきたいと考えています。例えば、現在は講義形式ですが、パソコンを用意して実際にツールを動かす演習形式を検討するなど、内容もアップデートしたいと思っています。また、講習資料として行った分析の内容を関係部署に共有し政策や事業の検討に活用する取組も続けていきます。

脚注

*1 e-Stat:

政府統計の総合窓口(e-Stat)は各府省等が公表する統計データを一つにまとめ、統計データを検索したり、地図上に表示できたりするなど、統計を利用する上で、たくさんの便利な機能を備えた政府統計のポータルサイト。

*2 EBPM:

エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキングの頭文字を取った言葉。証拠に基づく政策立案という意。

*3 jSTAT MAP:

地図で見る統計(jSTAT MAP)は、地理情報システム。統計地図を作成するなど、利用者のニーズに沿った地域分析を可能にする様々な機能を提供している。