平成19年度に文部科学省の「全国学力・学習状況調査*1」が始まり、子どもの学力状況が可視化されました。開始当初は尼崎市の学力は全国平均と比べて低く、教育委員会の取組により向上はしたものの、全国平均を越えられない状況が続いていました。市民へのアンケート調査でも、学校教育を重要視している一方で満足度は低いという結果が出ていました。

そこで、学力と非認知能力を向上させるために、外部の専門家と共同で「学びと育ち研究所」を立ち上げ、EBPMを推進していくことにしました。

ここから本文です。

兵庫県尼崎市 子育て・教育 行政運営 行政データ 民間データ 新規に調査 2020

尼崎市は、子どもたちが実社会を主体的に生きていくために必要な力を伸ばしていけるように、大学の研究者らを迎えて「学びと育ち研究所」を設置・運営しています。研究所では、市が保有する子どもや教育に関する様々なデータを個人単位でつなぎ合わせて匿名化し、学力と非認知能力に及ぼす影響などを分析しています。分析結果に基づき、市が独自に実施してきた「そろばん授業」を見直すなどEBPM*1の実践に取り組んでいます。

導入費 −

運用費 2,606千円(研修講師・専門家への謝礼、旅費、消耗品費、印刷費、コピー代)

子どもの学力、非認知能力および市民の学校教育への満足度を向上させたい

外部の研究者らを迎えて「学びと育ち研究所」を設置。子どもに関する様々な行政データを連関させて影響を分析

法律・条令の解釈、庁内の情報提供体制整備などを進めた上でデータを入手

バラバラだったデータをつなぎ合わせて匿名化し、学力・非認知能力に与える影響を分析

効果の薄い取組を見直すなど政策に反映。新たな実証もスタート

子どもの学力、市民の学校教育への満足度を向上させたい

平成19年度に文部科学省の「全国学力・学習状況調査*1」が始まり、子どもの学力状況が可視化されました。開始当初は尼崎市の学力は全国平均と比べて低く、教育委員会の取組により向上はしたものの、全国平均を越えられない状況が続いていました。市民へのアンケート調査でも、学校教育を重要視している一方で満足度は低いという結果が出ていました。

そこで、学力と非認知能力を向上させるために、外部の専門家と共同で「学びと育ち研究所」を立ち上げ、EBPMを推進していくことにしました。

研究者と共同で子どもに関する様々な行政データを連関させて影響を分析

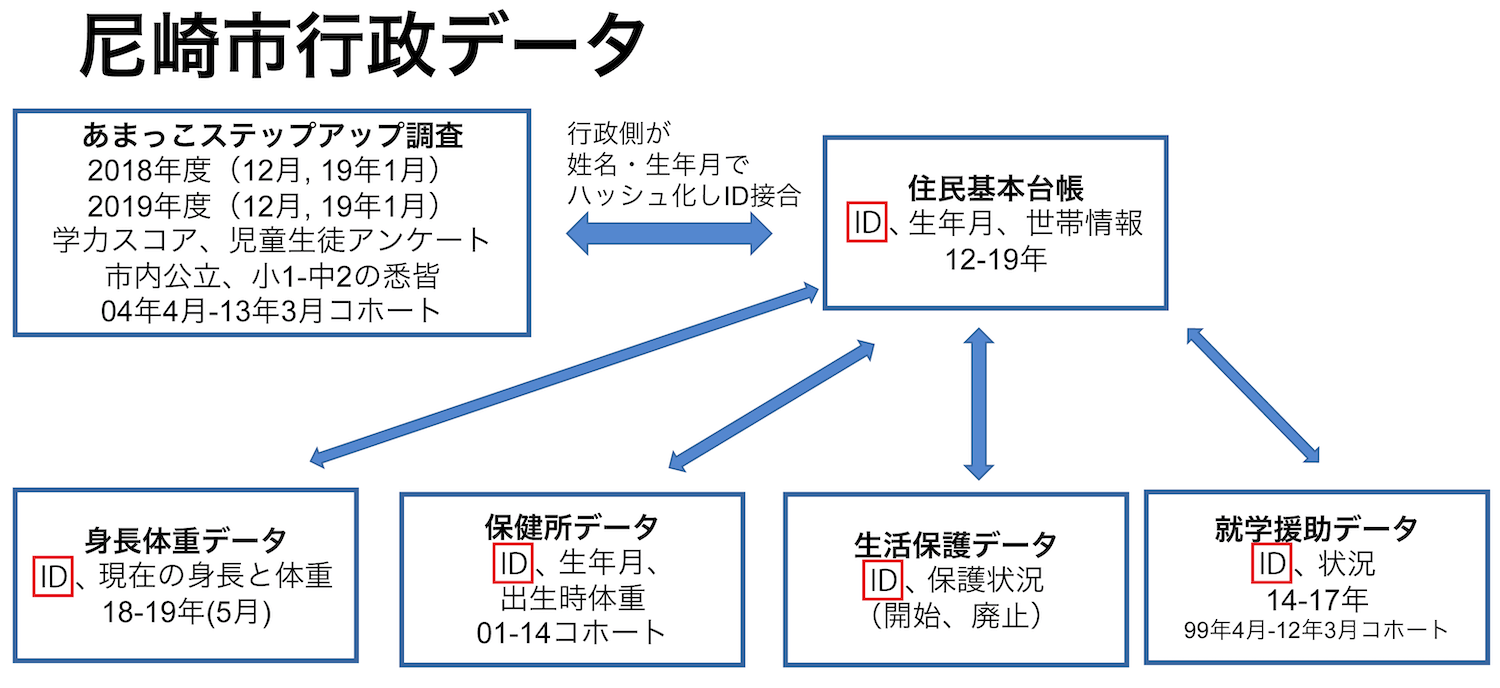

市には、乳幼児期の健診データをはじめ、子どもに関する様々なデータがあります。正確な分析結果を得るために、同じ子どもの経年変化を追ったデータを分析する必要があったため、学びと育ち研究所では、それらを個人単位でつなぎ合わせて匿名化し、学力や非認知能力に与える影響を分析しようと考えました。

前例のない取組なので、法律や条令の解釈、適正な情報提供と個人情報保護を行うための制度設計などを綿密に進めました。

法律・条令の解釈、庁内の情報提供体制整備などを進めた上でデータを入手・加工

市役所内に倫理委員会を設置し、尼崎市個人情報保護条例の要件や研究所設置の趣旨と照らし合わせて審議した上で、必要なデータを関係各課から集めました。このほか、教育委員会や小学校が保持しているデータや、NPO法人が市内で実施している放課後支援や、貧困世帯等を対象とした学習支援の利用データも収集し、活用しました。

収集の対象は、誕生前の妊娠期のデータから中学卒業時までのあらゆるデータです。取組スタート時に、学びと育ち研究所の先生方に必要なデータを挙げてもらい、その後も、取組を進めるなかで必要に応じて分析するデータを追加しています。

(活用した統計データ:住民基本台帳、出生体重、1歳半・3歳健診、保育所・幼稚園等の利用状況、生活保護・就学援助の利用の有無、学級規模、身長・体重、学力調査及び生活状況・非認知能力を測定する小1から中2までの全数調査、保育環境の質の評価結果、

子ども・若者応援クーポン利用者データ、第三の居場所事業利用者データなど)

データをつなぎ合わせて匿名化し、学力・非認知能力に与える影響を分析

バラバラだったデータを、住民基本台帳の個人IDなどを基につなぎ合わせて、学力や非認知能力にどのような影響を与えるか分析しています。分析は相当な数に上ります。クロスする要素を絞らず、あらゆるデータとの相関関係を調べ、有意な差を見つけ出すというアプローチを中心に分析しています。

データを収集・整理し、つなげ合わせるまでが市役所の役目で、その後の分析は先生方にお願いしています。

(活用したツール等:Excelほか)

効果の薄い取組を見直すなど政策に反映。新たな実証もスタート

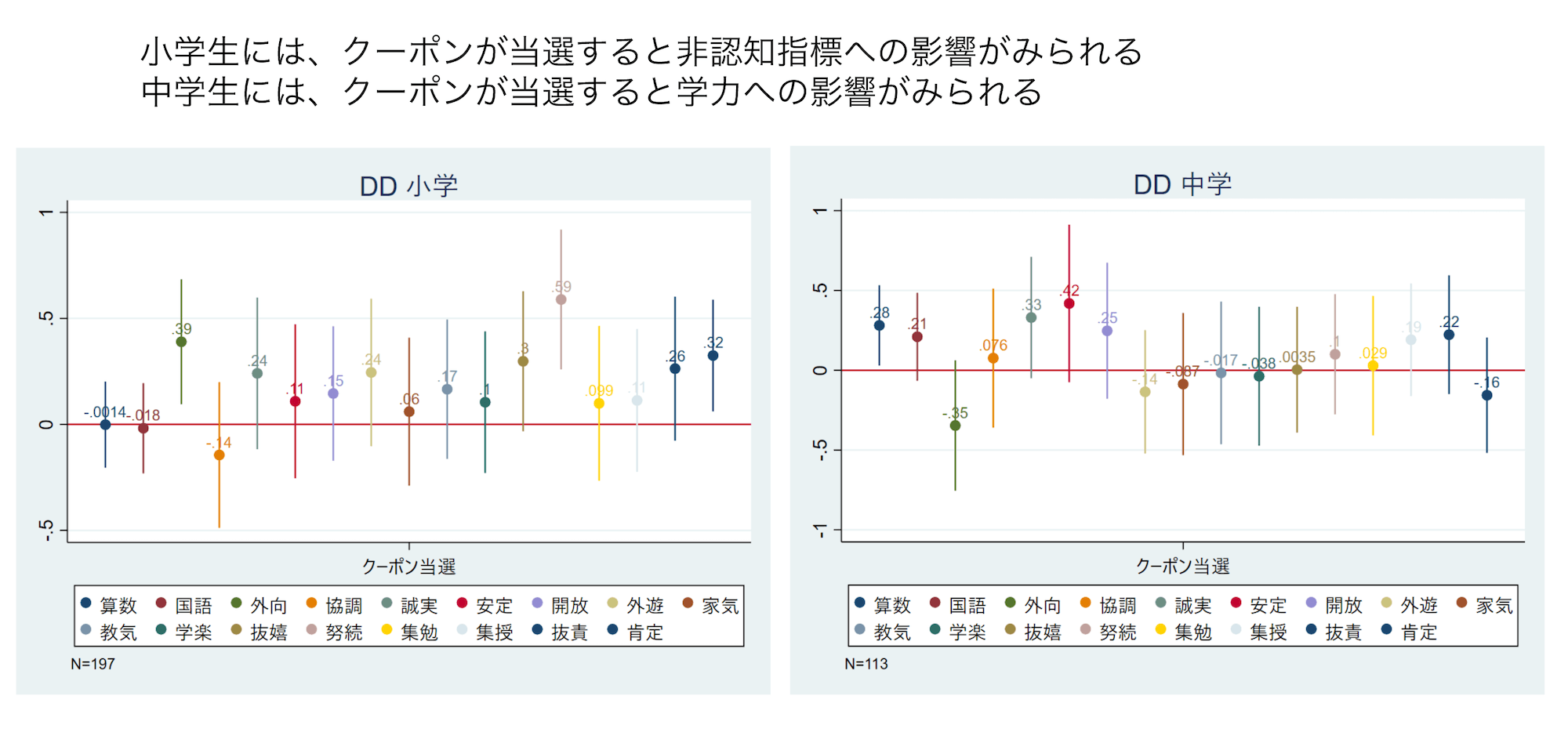

一例を挙げると、尼崎市が独自に実施してきた「そろばん授業」の効果検証を行いました。時間と費用に対する効果を検証した結果、事業を見直し、令和2年度から予算をほかの取組に使うことになりました。

別の例としては、独自の取組として、相対年齢の影響、いわゆる早生まれの子どもの対策に着手しています。先行研究でも知られているように、尼崎でも、特に低学年のうちは生まれ月が遅いと成績が悪くなる傾向にありました。そこで、早生まれの子どもが教室内のどの席に座るかを工夫することで、不利を解消するという介入に取り組み、現在、成績との相関を調べているところです。

また、「エカーズ」と呼ばれる指標を用いて、市立保育所・幼稚園を対象とした「保育環境の質の評価」にも取り組んでいます。就学前教育にも力を入れ、学力や非認知能力の向上に結び付けていこうという取組は、尼崎市の大きな特色だと考えています。

このように分析、実証、さらなる分析と進め、EBPMを実践しています。

分析前のデータ収集とつなぎ合わせ作業に苦労

市役所内でデータを持っている部署は多岐にわたります。法や条令を踏まえた制度設計と倫理委員会などの仕組みづくりを行い、その上で、各課に丁寧に趣旨を説明し、データを収集していきました。

学校にあるデータは紙の状態のものも多く、なかには市職員が訪問して書き写したものもありました。IDもなく、不十分なデータを補完して活用するため、分析前のデータ収集、整理は苦労しました。

着実にEBPMが普及。経験則をエビデンスとメソッドに置き換えることを目指す

市役所内で教育、保健、福祉の関連部門には学びと育ち研究所が周知され、EBPMの考え方も着実に広まっている手応えがあります。実際、施策の立案や見直しの際に、エビデンスがほしいと相談を受けるようになってきました。このように、従来の勘と経験に基づく実践を、エビデンスとメソッドに置き換えることができれば、若い教員や市職員も成果を上げることができ、予算執行の面でも費用対効果の高い取組に重点的に配分され、選択と集中が実現できると考えています。

*1 EBPM:

エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキングの頭文字を取った言葉。証拠に基づく政策立案という意。

*2 全国学力・学習状況調査:

文部科学省による全国的な学力調査。全国の小学校6年生と中学校3年生を対象に実施