行政においてエビデンス・ベースの政策立案や評価が求められているなか、滋賀県では、EBPMの考え方を基に、施策等の根拠となるデータや情報の充実、職員を対象とした研修等を行ってきました。しかし、EBPMの手法を具体的な政策形成のプロセスに組み込むまでには至っていない状況であり、データ利活用の有効性などを庁内に周知するとともに、そのノウハウなどを共有することでEBPMの推進・定着を目指すため、EBPMのモデル研究事業を実施しています。

令和元年度は、庁内から提出のあった「滋賀県内水道事業者の事業広域化検討について」をテーマに進めることにしました。

日本の水道事業には、人口減少による料金収入の減少や、水道施設更新・耐震化のための費用増大といった課題があり、各都道府県には、令和4年度末までに「水道広域化推進プラン」を作成することが求められています。本研究事業には、プラン策定に資するデータ分析、水道事業広域化シミュレーションを実施する狙いもありました。

ここから本文です。

令和元年度EBPMモデル研究事業「滋賀県内水道事業者の事業広域化検討について」

滋賀県 総合企画部 統計課

滋賀県 公共インフラ・まちづくり 行政運営 公的統計データ 行政データ 2020

概要

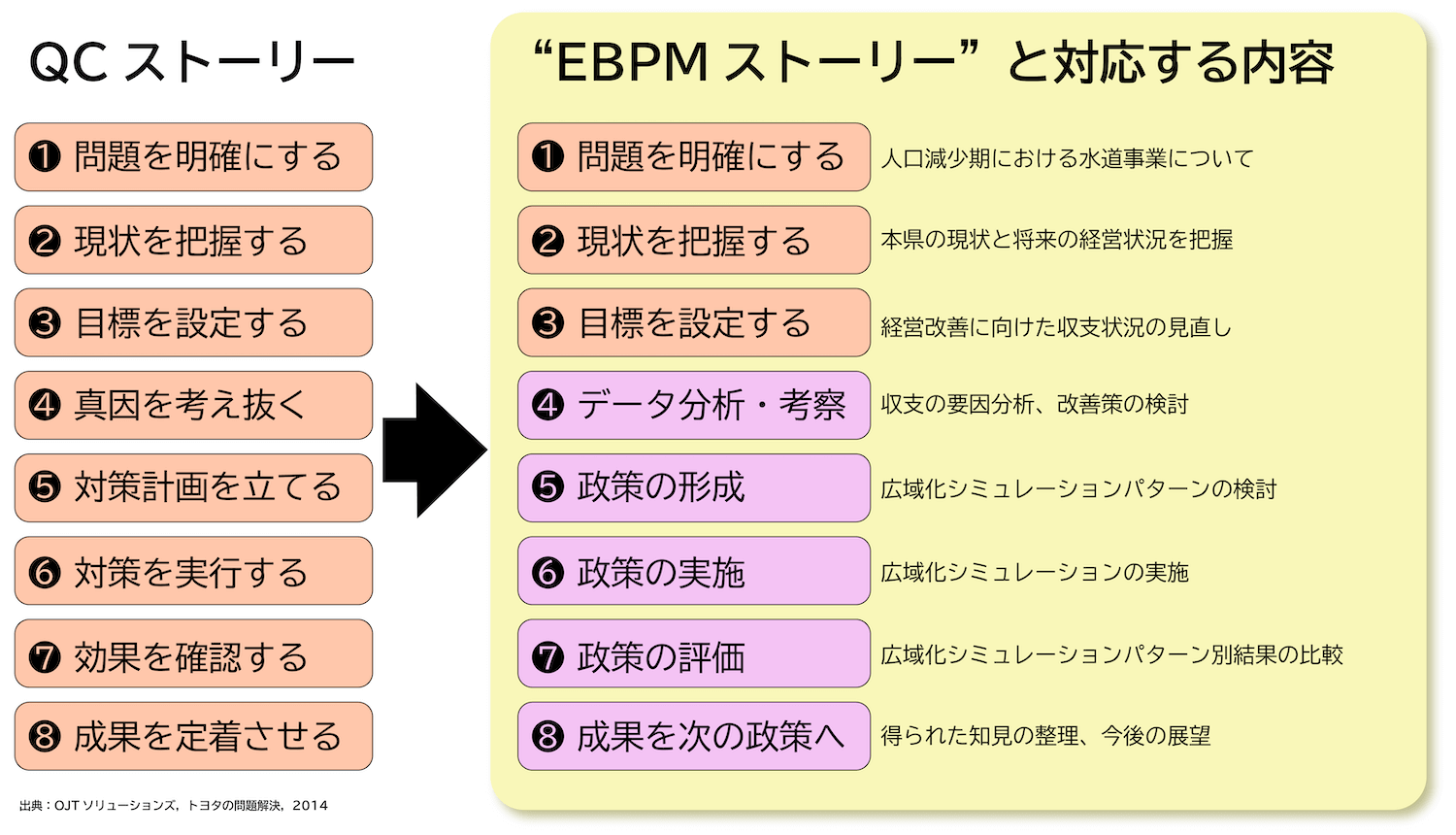

滋賀県統計課では、庁内の課題について、滋賀大学データサイエンス学部と連携し、EBPM*1の進め方やデータ分析の手法を学びながら、解決を目指す「EBPMモデル研究事業」を実施しています。令和元年度は、「滋賀県内水道事業者の事業広域化検討について」を研究テーマに選定し、データ分析の手法のみでなく、問題解決プロセスの習得にも重点を置いて課題解決を目指しました。

導入費・運用費

導入費 −

運用費 4,806千円(滋賀大学への委託費およびその他必要経費)

取組の流れ

-

EBPMの考え方を基に、統計データや情報の充実を図っているところであるが、それらをどのように分析し、課題を抽出し、施策として構築していくかといった手法を具体的な政策形成プロセスに組み込めていない。

-

EBPMモデル研究事業として、水道事業広域化*2検討をテーマに、データ分析手法を学びながら問題の明確化、現状把握、経営改善に向けた目標設定、収支改善策の検討等の課題解決プロセスを習得

-

全国水道統計と水道事業者(県内各市町等)が作成したデータ、国勢調査、将来推計人口を活用

-

収支の将来予測を分析後、収支改善に向け、主に施設統廃合を中心とした事業広域化シミュレーションを実施

-

研究をまとめた報告書を作成し、庁内と市町等水道事業者に共有。また、研究テーマを提出した市町振興課および生活衛生課において、「水道広域化推進プラン」策定に活用

ヒアリング・ここが知りたい!

どのような課題がありましたか?

政策形成プロセスにEBPMの手法を組み込めていない

エビデンス(データ)収集のために、どのような計画を立てましたか?

問題を明確化し、現状把握後、収支改善のためのシミュレーションを実施

モデル研究は、問題の明確化、現状把握、経営改善に向けた目標設定、収支改善策の検討、広域化シミュレーションの手順で進めていくことにしました。

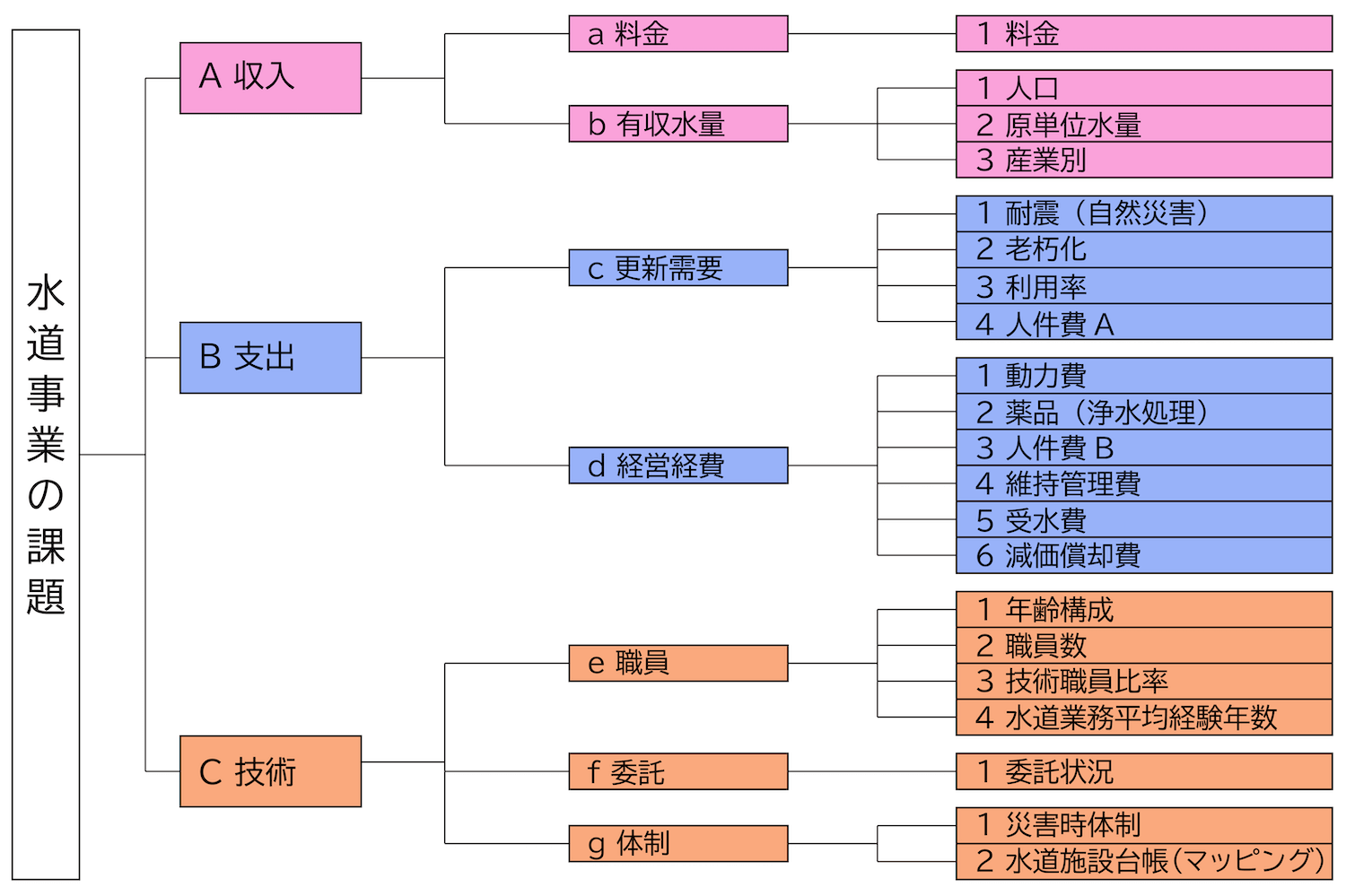

具体的には、まず滋賀県における水道事業の課題を共有し、次に現状と将来の経営状況を把握します。人口減少を背景に将来は赤字傾向が進むと予測し、収入・支出それぞれの要因分析により、改善策を検討します。それをもとに、主に施設統廃合を中心としたいくつかのパターンで水道事業広域化シミュレーションを行う計画を立てました。

データの収集はどのように行いましたか?

全国水道統計と水道事業者の作成データを活用

全国の水道事業の状況を把握するために、「全国水道統計」を活用し、滋賀県内の各水道事業の経営や施設の詳細を把握するために、水道事業者である各市町および一部事務組合等が作成しているアセットマネジメントデータを活用しました。これに加えて「国勢調査」と「将来推計人口」を、人口増減に伴う収支の将来予測などを行うために利用しました。

(活用した統計データ:全国水道統計(厚生労働省)、国勢調査(総務省)、将来推計人口(国立社会保障・人口問題研究所)、アセットマネジメントデータ(県内水道事業者))

どのような分析を行いましたか?

収支の将来予測、収支改善策、政策形成に向けたシミュレーションを実施

まず現状把握として、経常収支比率*4を指標として、全国における県内水道事業者の位置づけや、アセットマネジメントデータに基づく将来予測値を把握しました。現時点では、ほぼ収支均衡ながら、ほとんどの事業者が将来的には赤字傾向であると予測されました。

次に経常収支比率の悪化を抑えることを目的に、収支悪化要因を分析しました。人口減少に伴い料金収入が減少する一方で、施設更新や耐震化に伴う減価償却費増加が、支出を押し上げることが確認されました。

これらを踏まえて、既存施設の統廃合による水道広域化シミュレーションを行いました。いくつかの事業者をケースとして取り上げ、事業者ごとの特性も考慮し、複数の統合パターンをシミュレーションし、施設・設備等の統廃合による効果を検討しました。

(活用したツール等:厚生労働省が提供する「簡易支援ツール」(Microsoft Excel)

結果としてどのような政策に結びつきましたか?

研究をまとめた報告書を作成し、庁内と市町等水道事業者に共有

広域化シミュレーションの結果、どのパターンにおいても将来的な赤字は避けられないものの、施設・設備等の統廃合によって、黒字を維持できる期間を延長できることがわかりました。また、水道技術職員の年齢構成は事業者によって異なりますが、統合によって構成が改善し、技術継承が図られることが予想され、数値化されにくいものの、技術面でのメリットがあると評価しました。

研究によって得られたこれらの知見を報告書にまとめ、庁内と水道事業者である各市町等に共有しました。

データ利活用(収集や分析)において工夫した点や難しかった点について教えてください。

滋賀大学データサイエンス学部と連携

本研究事業は、平成29年度に新設された全国初の統計専門学部、滋賀大学データサイエンス学部と連携して実施しました。大学教授らの専門家とともに、EBPMの進め方やデータ収集・分析に関する知識、技術を学びながら、今回の課題に取り組みました。EBPMの推進・定着を図るには、EBPMおよびデータ分析に関する専門家や有識者と連携し、ノウハウを蓄積することが必要だと思います。

その政策によって、どのような効果が現れましたか?

また、今後どのような改善点や展望をお考えでしょうか?

分析結果を水道事業広域化の検討に活用

この分析・研究により、水道事業については、施設・設備等の統廃合を行うことで、水道事業経営を改善できる可能性があることが定量的にわかりました。また、分析を通じて、県庁職員のEBPMに関するノウハウを蓄積することもできました。市町振興課および生活衛生課は、今後さらに検討を行い、令和4年度末までに「水道広域化推進プラン」の策定を進めていくことにしています。

脚注

*1 EBPM:

エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキングの頭文字を取った言葉。証拠に基づく政策立案という意。

*2 水道事業広域化:

市町村などが実施している水道事業について、市町村の区域を越えて経営、施設、事務などの共同処理や統合等を行うこと

*3 ロジックツリー:

問題解決に使うツールの一つ。要素を大項目→中項目→小項目と、階層ごとに分解していき整理する。

*4 経常収支比率:

経常利益/経常費用×100。100が収支均衡で、100を下回ると赤字