平成31年2月に第三次安城市都市計画マスタープランを策定し、「市民とともにつくり・つかう協創のまちづくり」をビジョンに掲げました。「まちづくり=行政の仕事」ととらえるのではなく、市民との協創を推進するには、誰もが手軽にまちの課題に気づくきっかけづくりが必要だと考えました。

ここから本文です。

愛知県安城市 公共インフラ・まちづくり 情報政策 公的統計データ 行政データ 民間データ 2020

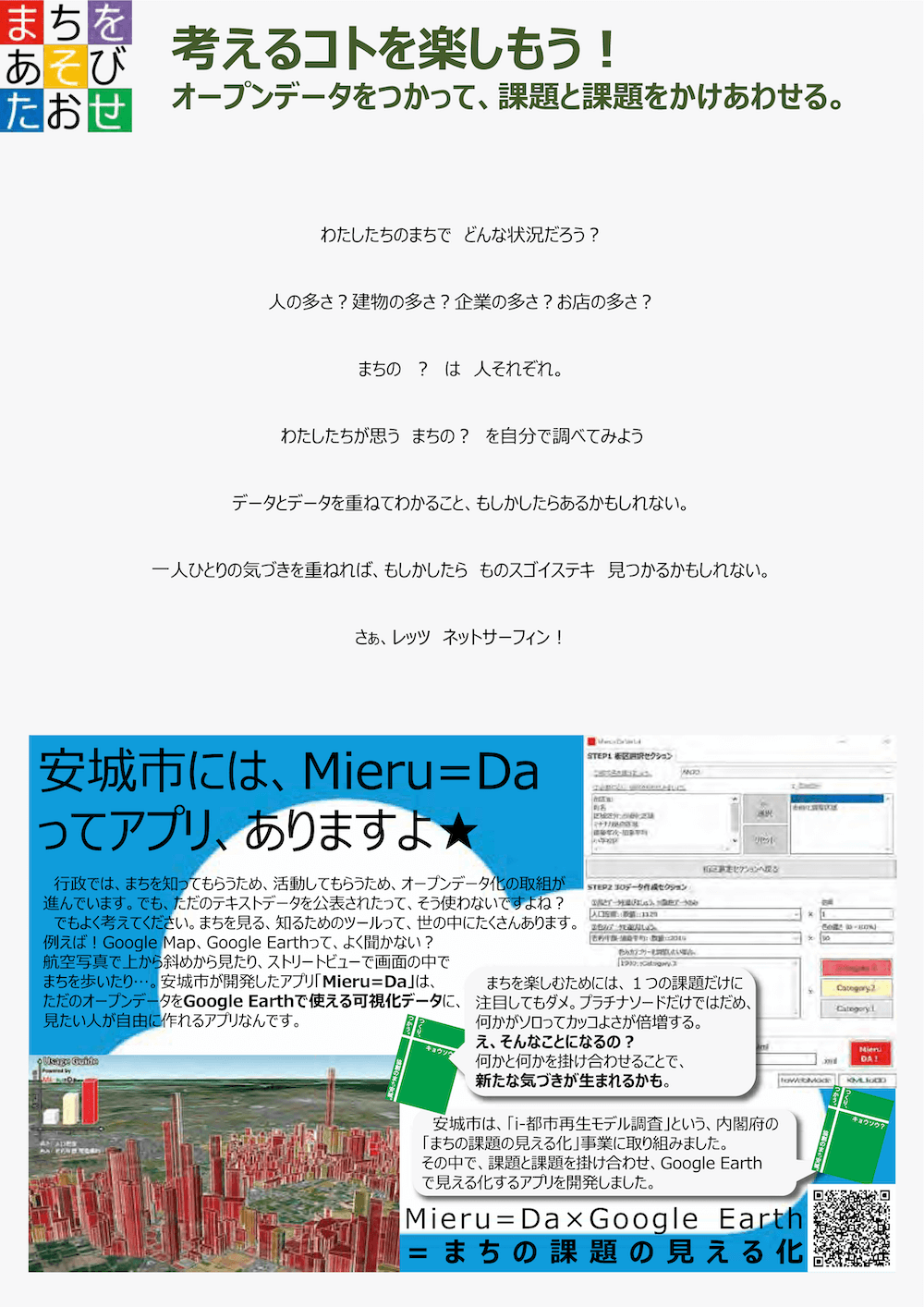

内閣府が進めるi-都市再生*1の取組を活用し、まちのデータを3Dで地図上に落とし込む可視化支援アプリ「Mieru=Da」を開発しました。都市計画基礎調査のほか、国勢調査、経済センサスなどのオープンデータを活用し、これらを数字の羅列ではなく、まちを知り、共感や気づきをもたらすものとして、地図上で立体的に見えるようにしました。市が掲げる「市民とともにつくり・つかう協創のまちづくり」に資することを目指し、開発しました。

導入費 −

運用費 −

「市民とともにつくり・つかう協創のまちづくり」を推進するために、誰もが手軽にまちの課題に気づくきっかけづくりが必要

まちを知るツールとして、Google Earth上でまちの課題を可視化できる環境の構築を計画

都市計画基礎調査で、街区データと都市情報データのオープンデータを作成。徐々にほかのデータも追加

作成したデータを、Mieru=Daを使ってGoogle Earth上で可視化

市役所内の関心の高まり、他自治体からの問い合わせや、安城市議会やNPO法人等でのデータ活用など、波及効果が生まれた

誰もが手軽にまちの課題に気づくきっかけづくりが必要

平成31年2月に第三次安城市都市計画マスタープランを策定し、「市民とともにつくり・つかう協創のまちづくり」をビジョンに掲げました。「まちづくり=行政の仕事」ととらえるのではなく、市民との協創を推進するには、誰もが手軽にまちの課題に気づくきっかけづくりが必要だと考えました。

Google Earth上でまちのデータを可視化できる環境構築を計画

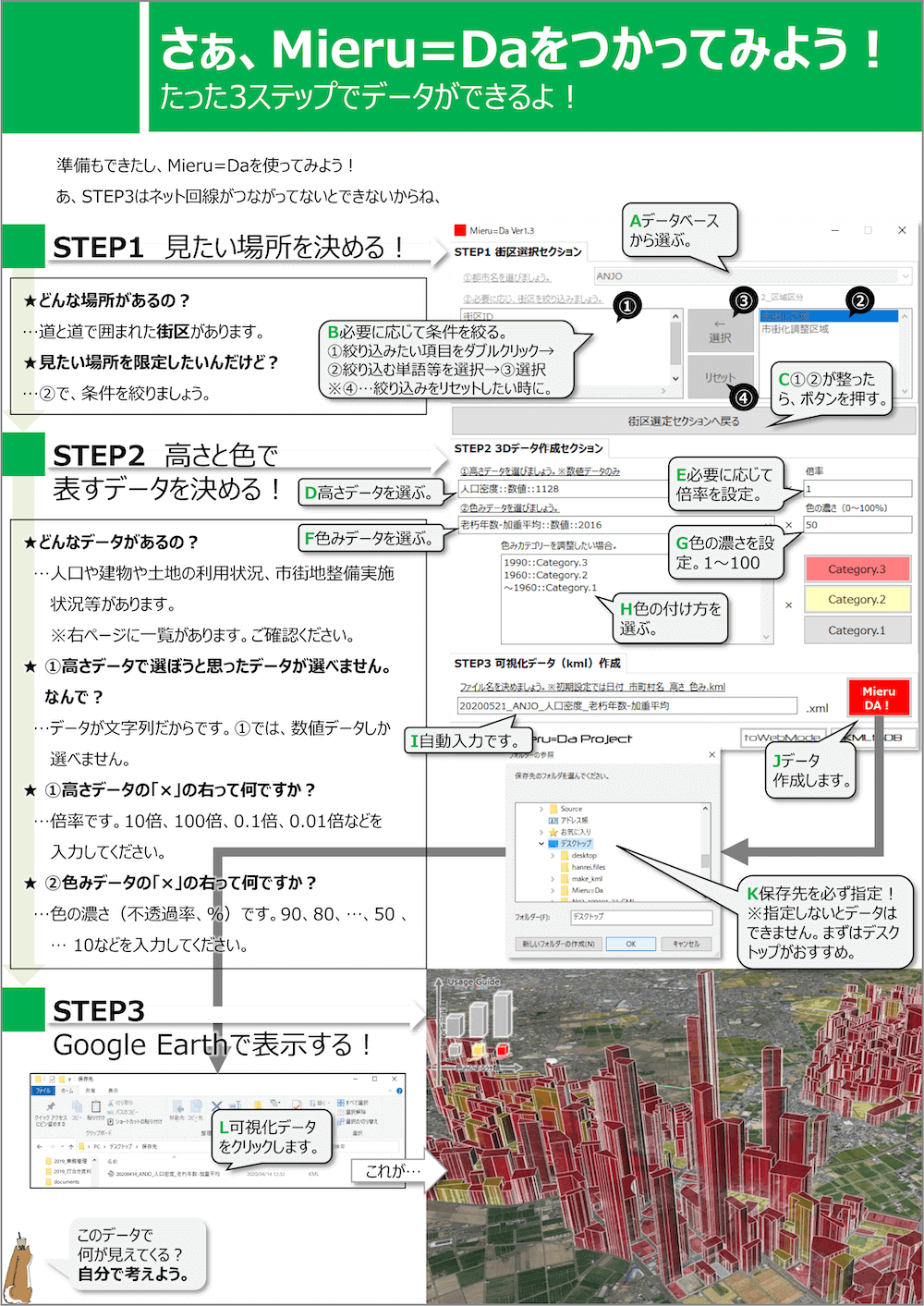

まちを知るツールとして、誰もが使えるフリーソフトであるGoogle Earth上で、まちの情報や課題を可視化する環境の構築を計画しました。具体的には、Google Earth上で可視化できる形式のオープンデータを用意し、Google Earth上で3D状に可視化するアプリを開発することにしました。このアプリが、可視化支援アプリ「Mieru=Da」です。

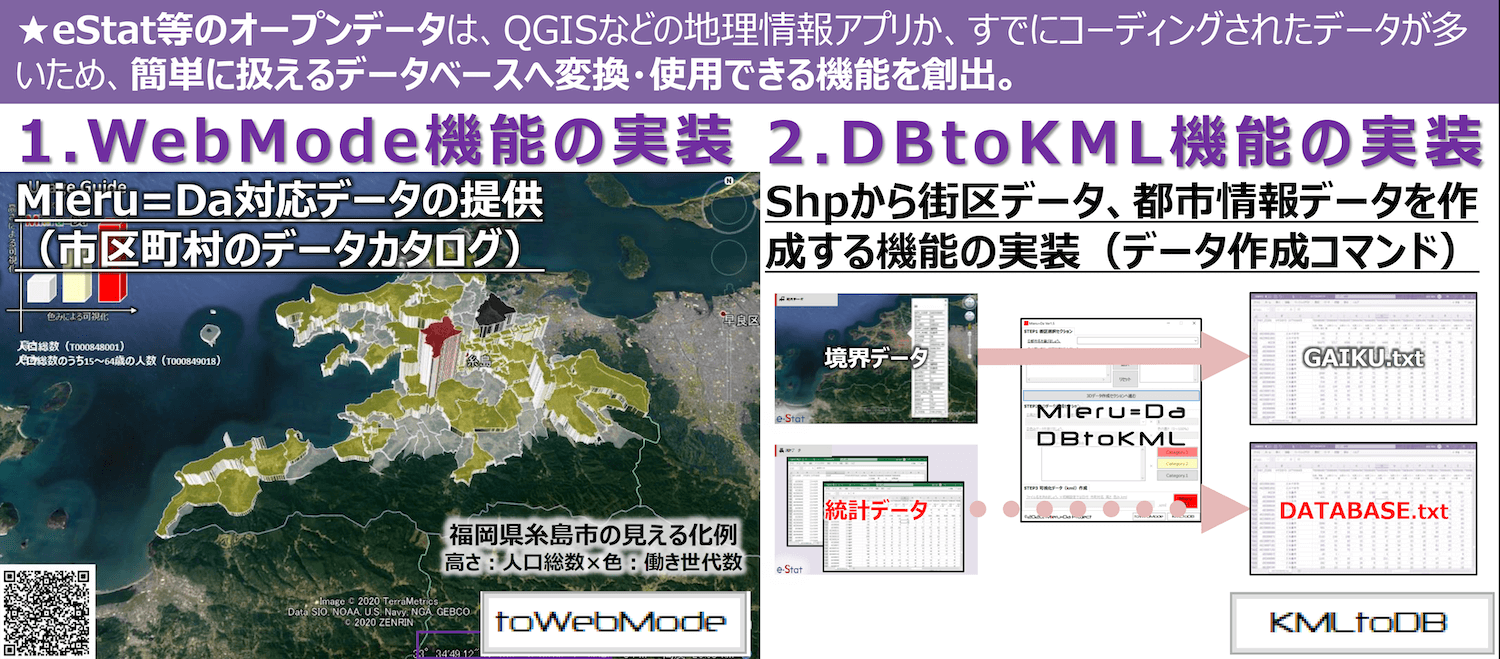

都市計画基礎調査を基にオープンデータを作成。e-Stat*2なども活用

第一段階として、都市計画課で所管している都市計画基礎調査のデータを活用し、街区番号と座標からなる街区データと、街区番号と各種基礎情報からなる都市情報データの2種類のオープンデータを作成しました。

次の段階として、この取組がほかの自治体にも波及することを目指して、e-Statや国土数値情報から取得したデータも、Mieru=Daを介してGoogle Earth上で可視化できるように加工し、実装および公開しました。

(活用した統計データ:国勢調査、経済センサス、都市計画基礎調査、将来人口推計、救急車の出動情報、犯罪・交通事故情報、クリーニング店のYシャツ売上点数)

作成したデータを、Mieru=DaをつかってGoogle Earth上で可視化

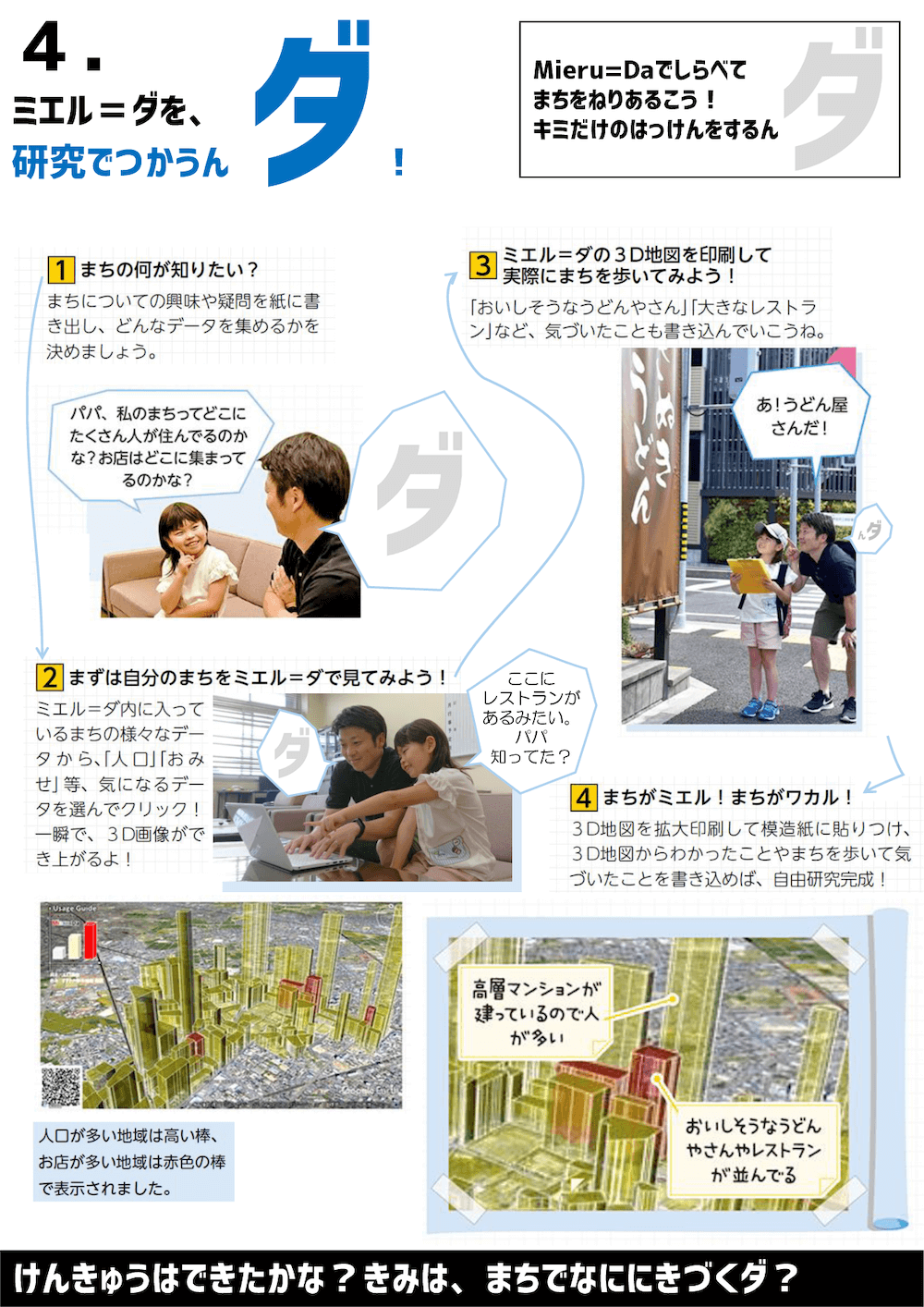

Mieru=Da開発の過程では、特に何かを分析したわけではありません。Mieru=Daにより、まちの姿や課題が地図上で可視化されることで、ユーザーのまちへの関心を引き出し、民間投資や賑わいを創出する取組などにつながることを目指しています。

ユーザーが自分の興味に基づいて様々な発見ができるように、データや機能は随時、拡充しています。

(活用したツール等:e-Stat、Excel、GIS*3、Google Earth、Mieru=Da)

市役所内での関心の高まり、市内外での活用など、「まちを知る」きっかけになりつつある

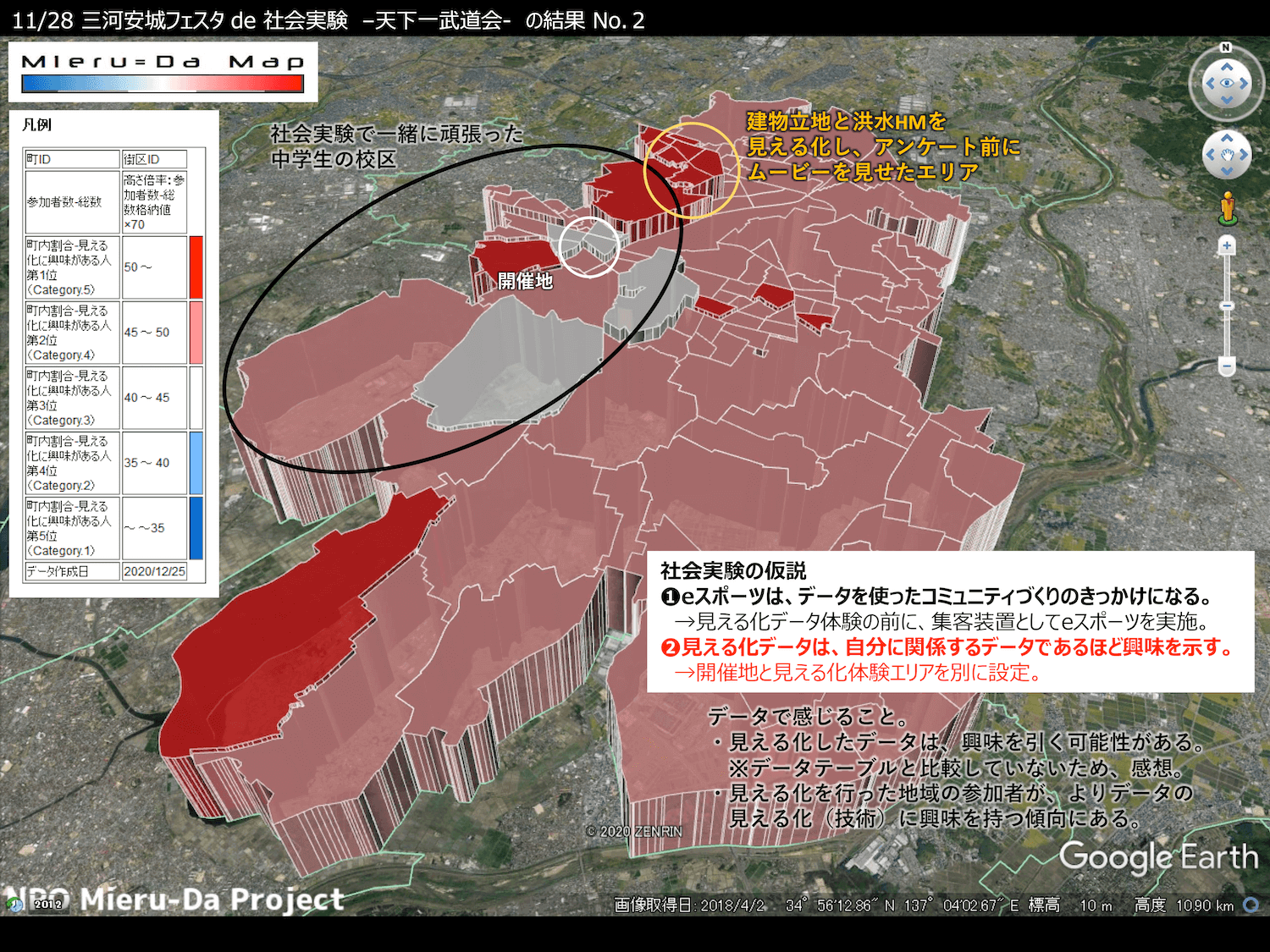

令和2年5月にMieru=Daを公開し、具体的な成果や政策立案の実績はまだありませんが、波及効果は生まれています。一つは、市役所内でデータの可視化に関心を持つ部署が増えたことです。オープンデータではありませんが、既に市役所内他部署から犯罪情報、交通事故情報、緊急搬送に関する行政データが徐々に作成され、可視化できるデータが増えているところです。

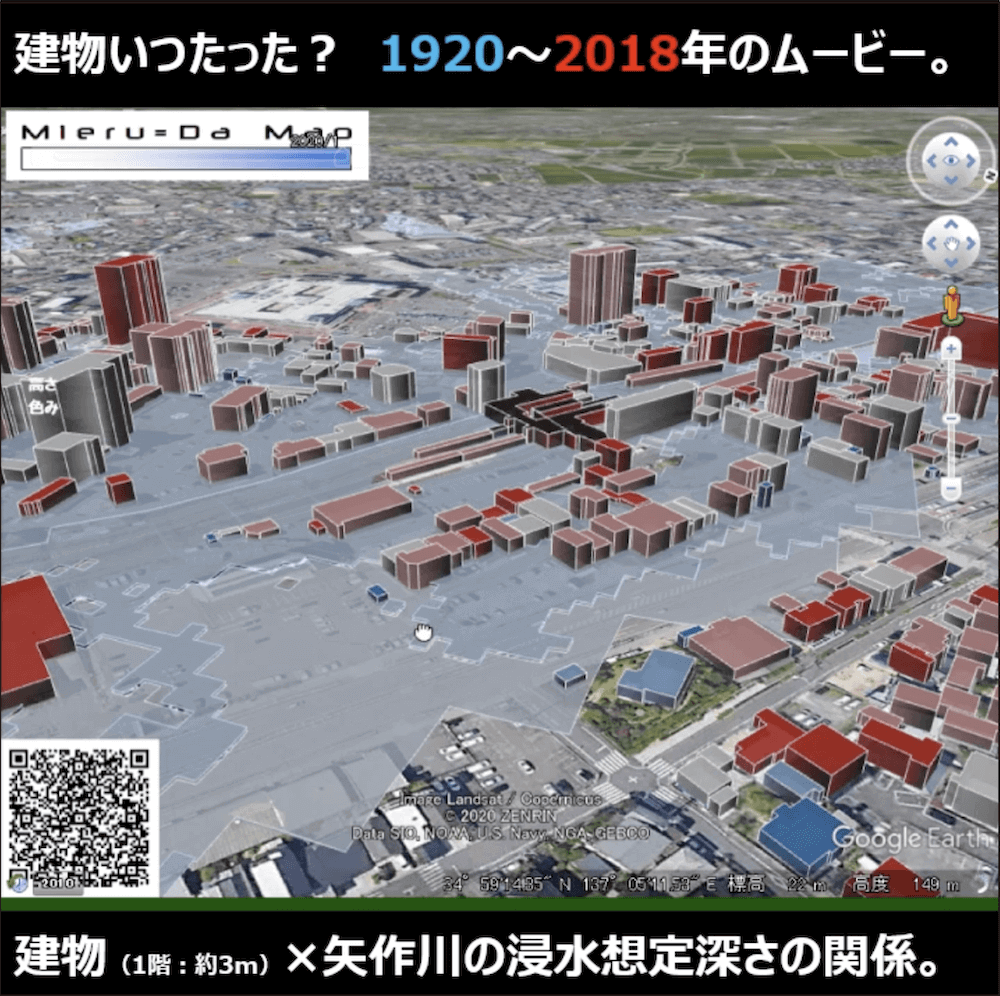

そして、市ホームページやSNSでの発言等による、まちを知るツールとしての「データへの関心」が生まれつつあることです。他の自治体、公共団体からMieru=Daを用いたデータ利活用に関する相談、民間の方々からMieru=Daのつかい方、洪水ハザードマップなどのオープンデータの見方の相談だけではありません。民間団体のまちでの活動データが作成され、Mieru=Daとオープンデータを活用し、安城市議会やまちかど講座での活用、NPO法人等によるデータミーティングにおける活動など、「まちを知る」取組として活用されています。

少しずつですが、データを扱う本取組が、「まちを知る」きっかけになるかもしれない、そんな期待を持っています。

ガイドブック、Webサイト、SNSなどで情報発信

この取組が協創につながるためには、広く市民の皆さんや他市町村へと知ってもらい、活用してもらう必要があります。そのため、情報発信に力を入れており、作業手順を記したガイドブックを作成・公表したほか、市ホームページ、SNSでも発信を続けています。

国際標準規格への対応、オープンデータの充実など機能拡充を継続

Mieru=Daへの関心は、徐々に高まっている手応えがあります。今後、さらに市役所内外との連携が広がれば、様々なデータを可視化できるようになり、まちに興味を持つきっかけを創出できるほか、EBPM*4や公共空間を使った社会実験など、多彩な活動につながる可能性もあります。

そのような動きを促進するために、今後も国際標準規格への完全対応、多自治体へのオープンデータの充実、UI・UX*5の改善など機能の拡充に取り組んでいく計画です。

*1 i-都市再生:

内閣府が構築を進めている都市再生の見える化情報基盤。まちづくりの課題や効果、将来像などを地理情報やVR技術を用いてわかりやすく示すもの

*2 e-Stat:

政府統計の総合窓口(e-Stat)は各府省等が公表する統計データを一つにまとめ、統計データを検索したり、地図上に表示できたりするなど、統計を利用する上で、たくさんの便利な機能を備えた政府統計のポータルサイト。

*3 GIS:

Geographic Information System の略称。日本語では「地理情報システム」と訳されている。

地理情報をコンピューターの地図上に可視化して、情報の関係性やパターン、傾向を示した。

*4 EBPM:

エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキングの頭文字を取った言葉。証拠に基づく政策立案という意。

*5 UI・UX:

UIはユーザーインターフェイス、UXはユーザーエクスペリエンス。画面のわかりやすさや使い勝手、利便性などを指す。

Mieru=Daの動画をSNSにて公開しています。

データで探検@新安城 まちのなりたちがミエルダ 浸水予想もミエルダ