少子高齢化や労働人口の減少で税収が減り、昨今、財政面でも職員数の面でも自治体運営は厳しさを増しています。一方で公共サービスに対するニーズは多様化し、地方公共団体だけのアイデアでは対応に限界がある状況です。

ここから本文です。

「疑似市民データ」を活用したアイデアソンの開催

茨城県 つくば市 政策イノベーション部 情報政策課

茨城県つくば市 特別賞 健康・福祉 行政運営 公的統計データ 行政データ 2020

概要

疑似市民データを活用したアイデアソン「Hack My Tsukuba 2019」を開催しました。「誰もが取り残されず、自分らしく生きるまち」をテーマに、主に高齢者福祉に関わるアイデアを募り、オープンデータや疑似市民データを活用し、課題解決策についてディスカッションしました。集まったアイデアは市役所内でブラッシュアップし、疑似市民データの分析結果は業務の中で実データに置き換えて、政策検討に役立ていく予定です。広く市民などからアイデアを得ることで、職員がデータの価値や活用方法に気付くなど、市役所内の意識改革やノウハウ蓄積にもつながっています。

導入費・運用費

導入費 −(日本電気株式会社(NEC)の協力を得て疑似市民データを作成。市の負担はなし)

運用費 −

受賞

- 「第5回 地方公共団体における統計データ利活用表彰 特別賞」(2020)

取組の流れ

-

公共サービスに対するニーズが多様化し、地方公共団体だけのアイデアでは限界がある。

-

市民が自ら課題解決策を考えるオープンでフラットなディスカッションの機会が必要。疑似市民データなどを活用したアイデアソン実施へ

-

オープンデータと市が独自に作成した疑似市民データを活用

-

高齢者福祉に関わる課題解決をテーマに、GIS*1やExcelでデータを可視化・分析

-

地域貢献につながる様々なアイデアを政策検討に生かす。

ヒアリング・ここが知りたい!

どのような課題がありましたか?

厳しさを増す自治体運営。多様化するニーズへの対応に限界

エビデンス(データ)収集のために、どのような計画を立てましたか?

市民が自ら課題解決策を考えるオープンな機会を提供

つくば市顧問として、政策イノベーションを担当する筑波大学の川島宏一教授から、広く市役所外の意見を募ったほうが新しい発想が生まれると提案がありました。そこで、市民が自ら課題解決策を考えるオープンでフラットな、ディスカッションと解決策提案の機会を提供しようと考えました。また、厳しい財政状況の昨今、施策を行うには、住民に納得してもらえる形で証拠を示すことが不可欠です。行政担当者の勘や経験に頼る実効性に欠ける施策では、市民の信用を損ない、予算を無駄にする恐れもあります。そこで、多様な主体によるデータの共有・活用を通じた地域の課題解決の場を設けることを計画しました。

2017年度にオープンデータを活用したアイデアソンをスタートし、2018年度から名称を「Hack My Tsukuba」と改め、現在も取組は継続中です。

データの収集はどのように行いましたか?

オープンデータと市が独自に作成した疑似市民データを活用

2016年に官民データ活用推進基本法が施行され、つくば市では行政保有データをオープンデータ化するための準備を進めてきました。2017年から、これらを活用してアイデアソンを実施してきましたが、「Hack My Tsukuba 2019」では新しい試みとして、オープンデータに加えて、市の業務データを参酌した疑似市民データを作成し、これを活用したアイデアを募集することにしました。疑似市民データは架空のデータですが、クラスターごとの集計や比率は実データと同じになるように、専門家の意見を取り入れて作成したものを使いました。

(活用した統計データ:e-Stat*2人口(国勢調査)データ、国土数値情報(学校、医療、公共施設等)、つくば市オープンデータ、住民基本台帳データ・レセプトデータ・飼い犬登録データなどの疑似データ)

どのような分析を行いましたか?

テーマは高齢者福祉に関わる課題解決。GISやExcelで可視化・分析

「Hack My Tsukuba 2019」では、高齢者福祉に関わる課題解決をテーマに、データを活用したアイデアを募りました。年度中に3回開催し、市民、企業、大学、行政関係者など延べ86名が参加しました。

参加者はGISやExcelを使って、データの可視化、相関・回帰分析などを実施し、それを基に課題解決策を提案しました。

(活用したツール等:Excel、GIS)

結果としてどのような政策に結びつきましたか?

地域貢献につながる様々なアイデアを政策検討に生かす

「ひとり暮らし高齢者の困りごと解決」、「多世代コミュニケーションの場」など地域貢献につながる様々なアイデアが出てきました。

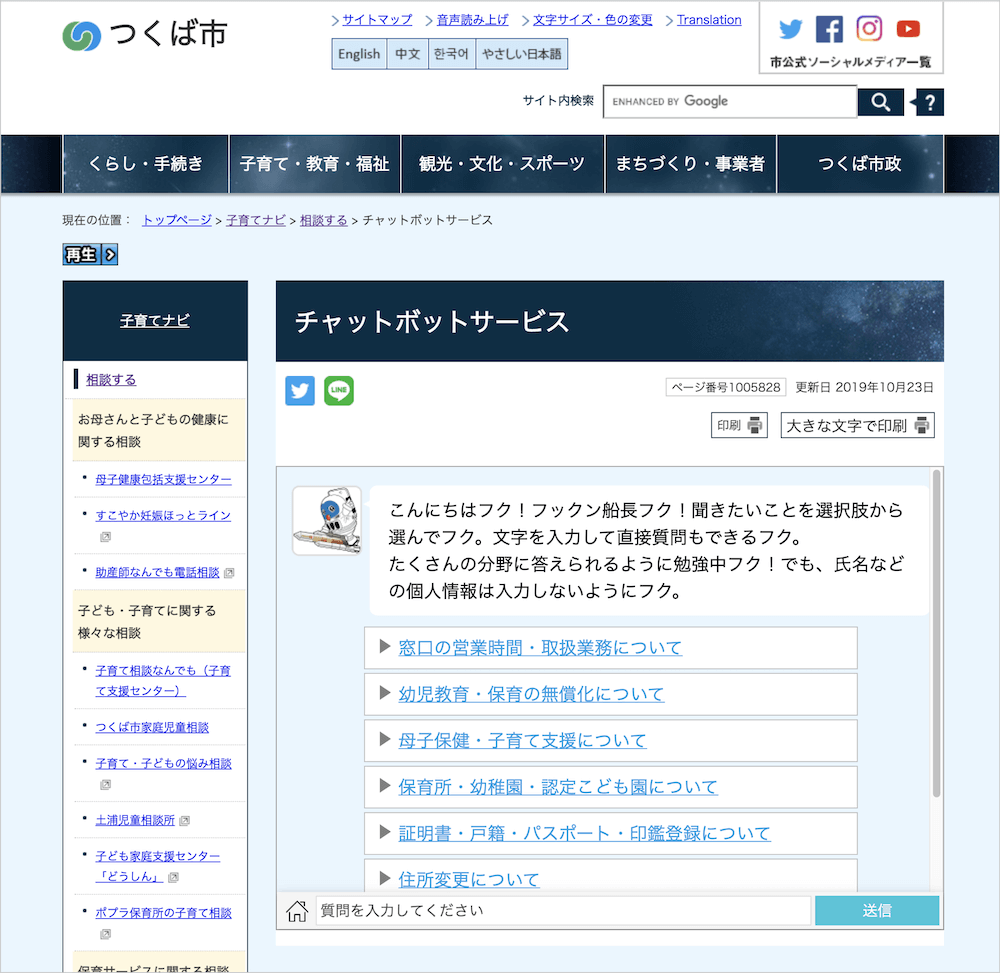

2017年度のスタート以来、2019年度までのアイデアソンへの参加者は延べ283名に上りました。これまでにたくさんのアイデアが出て、そのうちチャットボットサービス*3が、既に市の取組としてスタートしています。そのほかのアイデア、知見は関係部署で共有、蓄積されており、各種政策の検討に生かされています。

データ利活用(収集や分析)において工夫した点や難しかった点について教えてください。

疑似データの作成期間は4カ月。調整、安全性確保などに労力を費やした

疑似データ作成には、一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)の協力を得たほか、外部有識者からの意見聴取、検証を経てデータの安全性を確保しました。疑似データはNECと共同で作成し、作成には、仕様検討から完成まで4カ月程度かかりました。

所管の課からデータを提供してもらうための調整や、仕様書作成、データ作成の工程ごとに、JIPDECと有識者を集めて対面の審査を受けるなど調整、安全性確保、レピュテーションリスク対策に時間と労力を費やしました。

その政策によって、どのような効果が現れましたか?

また、今後どのような改善点や展望をお考えでしょうか?

アイデアを市役所に持ち帰り、政策立案に生かす

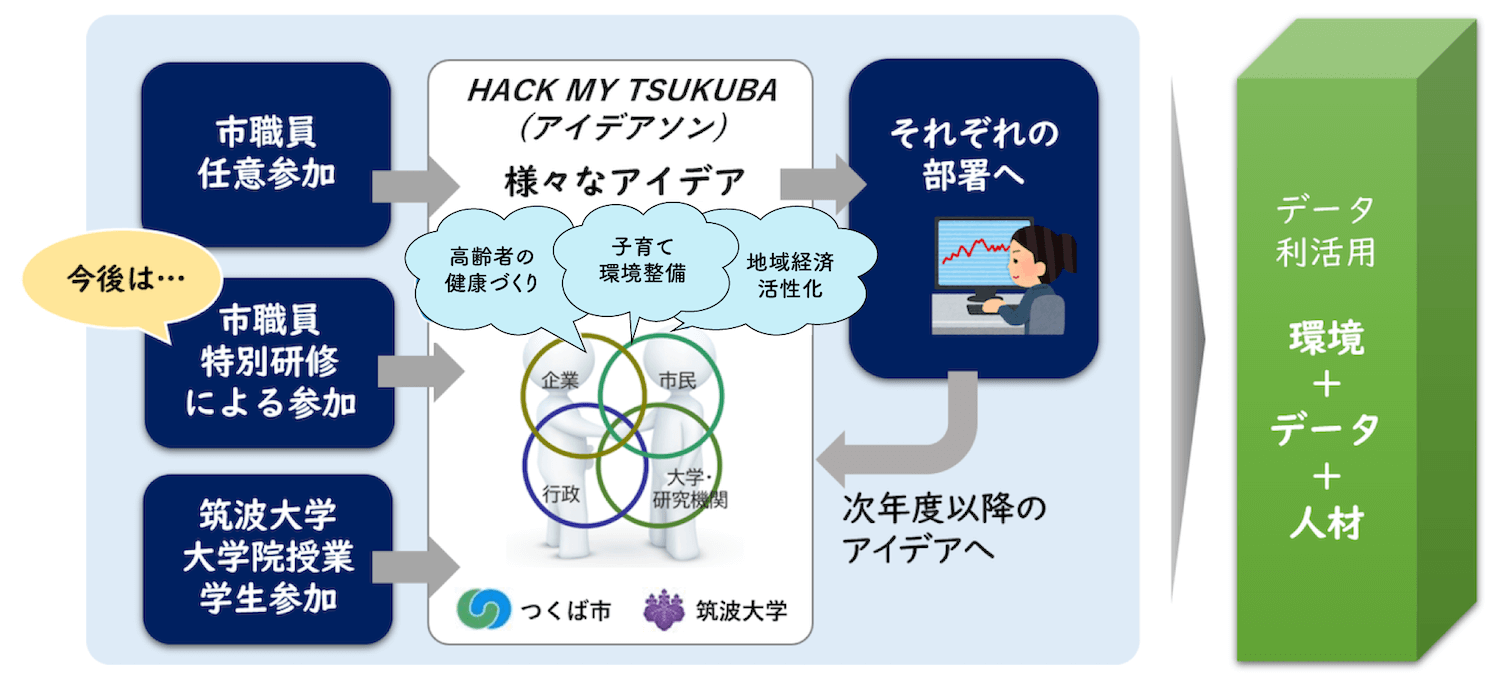

「Hack My Tsukuba 2019」は、それまでオープンできなかったデータを疑似データの形で公開したことで、それまでにはなかった、かつ市職員だけでは思いつかなかった数々のアイデアを得ることができました。アイデアソンで取り扱った疑似市民データの分析を、次は業務の中で、実データで実施することで、アイデアの活用が可能になっていきます。

アイデアソンの開始以来、職員の間でデータへの意識が高まっています。今後、さらに、組織の壁を越えてデータを活用する環境を構築していくことで、職員が共有できるデータの存在に気付き、さらに、オープンデータが増えることにもつながると期待しています。

また、職員が研修としてアイデアソンに参加することも検討中です。そこで出たアイデアを持ち帰り、政策立案につなげるための強固な体制を構築したいと考えています。

脚注

*1 GIS:

Geographic Information System の略称。日本語では「地理情報システム」と訳されている。

地理情報をコンピューターの地図上に可視化して、情報の関係性やパターン、傾向を示した。

*2 e-Stat:

政府統計の総合窓口(e-Stat)は各府省等が公表する統計データを一つにまとめ、統計データを検索したり、地図上に表示できたりするなど、統計を利用する上で、たくさんの便利な機能を備えた政府統計のポータルサイト。

*3 チャットボットサービス:

「チャット(おしゃべり)」と「ボット(自律プログラム)」を組み合わせた言葉で、人口知能を活用した自動会話プログラム。