従前の「みやざき統計BOX」がシステム更新の時期を迎えていました。旧サイトは10年近く前に制作したもので、見た目、機能、操作性などすべてにおいて陳腐化していました。単純な更新では、ユーザーに価値を提供できません。

また、統計データは多く公開されているが、それらに気軽に触れることができ、簡単操作で可視化できる方法がないと感じており、それを払拭したいと考えていました。

ここから本文です。

宮崎県 統計局長賞 情報政策 公的統計データ 行政データ 2020

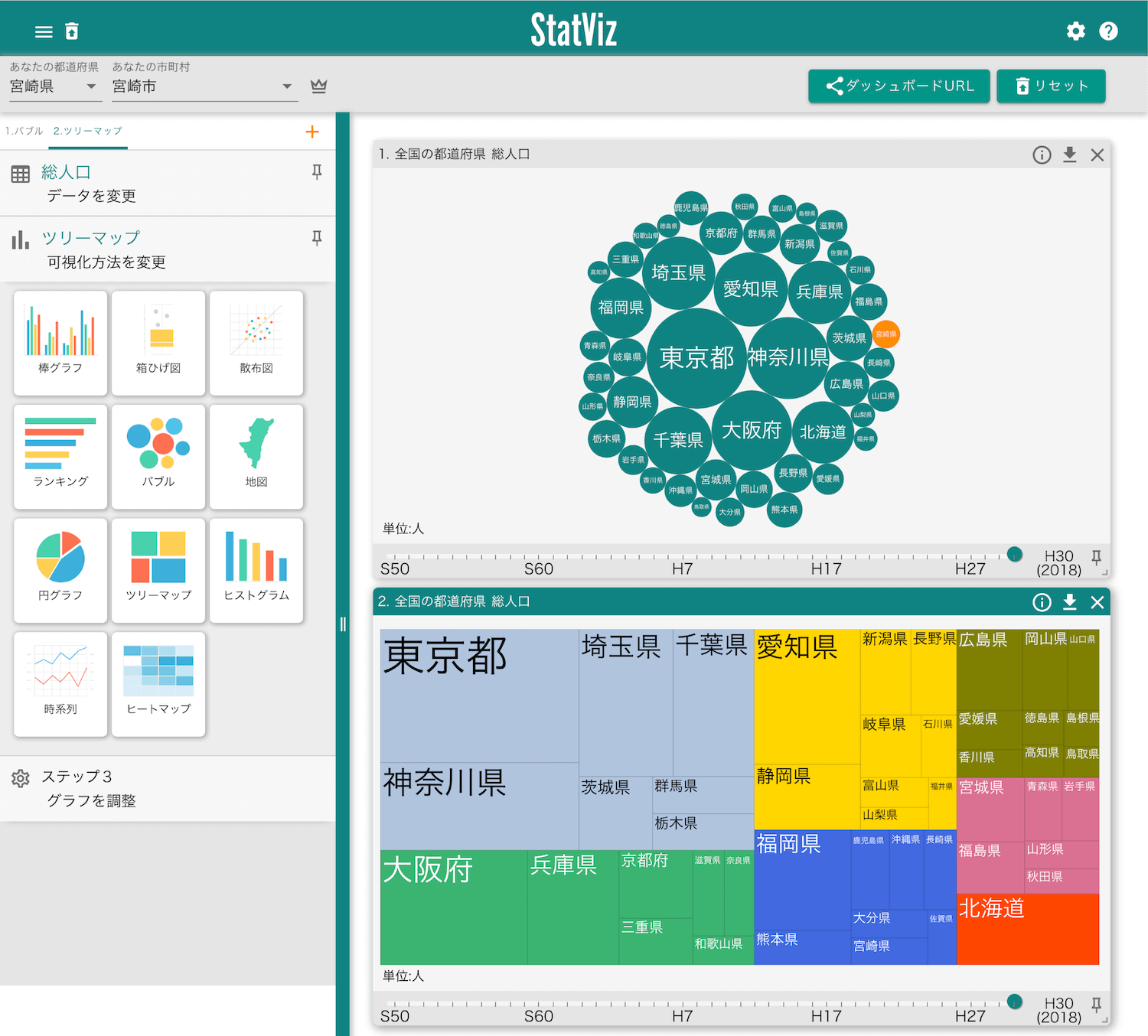

県の統計サイト「みやざき統計BOX」をリニューアルし、5,000以上の統計データを簡単な操作でグラフ化し、可視化する全国に先駆けたウェブサイト、新・みやざき統計BOXを構築しました。当サイトは令和2年4月にオープンし、県職員の政策立案や児童・生徒の学習ツールとしても活用されています。

導入費 20,812千円(ウェブサイト構築に係る委託費)

運用費 約504千円(保守料)

統計データは多く公開されているが、簡単に可視化、取得する方法がない

可視化やデータ取得が容易にでき、幅広い年代に親しまれる統計サイトを計画

「社会・人口統計体系(SSDS)」を活用。API*1提供でシステムに取り込む

使う人が分析に活用しやすいサイトとするために、操作性、多彩なグラフ、動きの滑らかさを実現

令和2年4月にリニューアルオープン。県庁内の研修や学校の授業に活用されるなど、使用シーンが拡大中

統計データは多く公開されているが、簡単に可視化、取得する方法がない

従前の「みやざき統計BOX」がシステム更新の時期を迎えていました。旧サイトは10年近く前に制作したもので、見た目、機能、操作性などすべてにおいて陳腐化していました。単純な更新では、ユーザーに価値を提供できません。

また、統計データは多く公開されているが、それらに気軽に触れることができ、簡単操作で可視化できる方法がないと感じており、それを払拭したいと考えていました。

可視化やデータ取得が容易にでき、幅広い年代に親しまれる統計サイトを計画

リニューアルにあたり、総務省の「統計ダッシュボード」をはじめ、数々の統計サイトをリサーチしました。

そこで、リニューアルするならば、時代に即し、県庁内の政策立案や学校での統計教育に資する仕組みを提供したいと思い、簡単な操作で統計データが可視化されるサイトが望ましいと考えました。小学校高学年の児童が自在に動かして楽しめるような統計サイトをイメージし、計画を立てました。

SSDSを活用してあらゆる統計データを網羅

広く全国の自治体で使用可能な統計サイトにするために、データは、地域別に様々な統計データが収集・加工されている「社会・人口統計体系(SSDS)」を利用しました。APIで提供されているので、それを使ってシステムを構築することにしました。

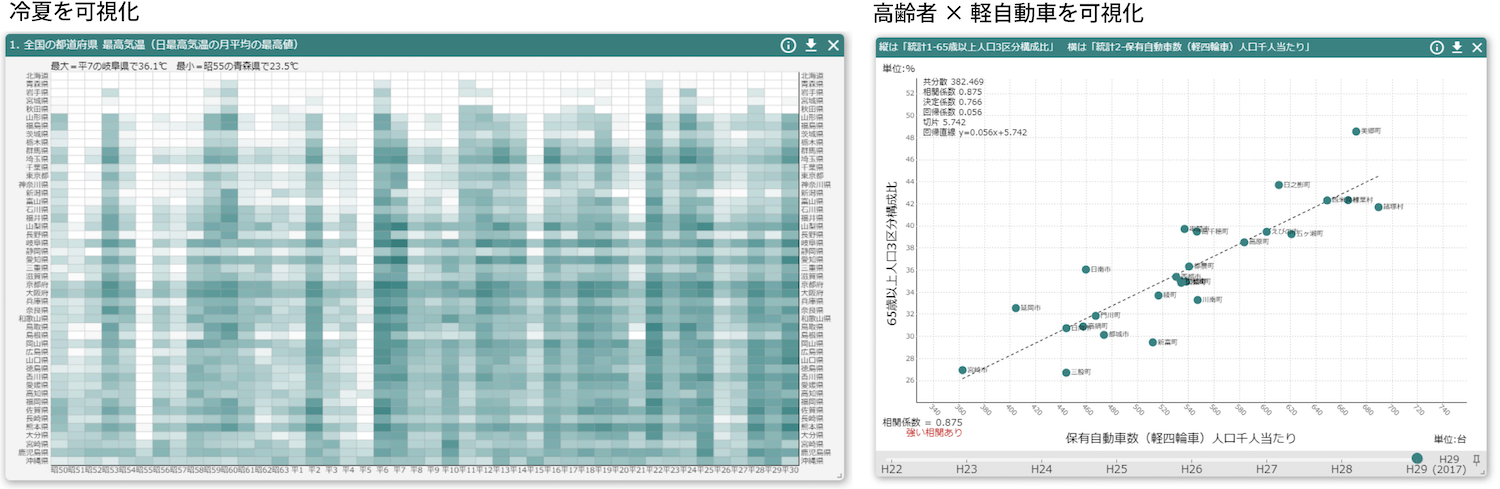

SSDSには人口・世帯、自然環境、経済基盤、行政基盤、教育、労働、居住、健康・医療、福祉・社会保障など様々なデータが収録されています。取捨選択はせず、5000以上の統計データを可視化しました。宮崎県のデータは、これまでの県の刊行物からデータ化しました。

(活用した統計データ:社会・人口統計体系(SSDS)、宮崎県刊行物)

様々な分析に活用できるように工夫。多彩なグラフ、操作性、動きの滑らかさを実現

データをわかりやすく見せることが目的なので、特に、我々が何かを分析したということはありません。ただし、簡単にグラフ化して可視化でき、使う人が様々な分析に活用できるように開発しました。

力を入れたのは操作性とアニメーションです。クリック一つで動かせ、滑らかにグラフ化できることを目指しました。実際に動かしてみると、画面左側のプルダウンメニューでデータを選択し、11種類の中からグラフを選ぶと、右側にたちまちグラフが表示されます。グラフの下には年月を示すスケールがあります。現在のグラフだけでなく、スケールを動かすと過去のグラフが表われ、過去から現在へとグラフが滑らかに変わっていきます。これらの操作性と動きの滑らかさを実現するために、技術的にも工夫をこらしました。

令和2年4月にリニューアルオープン。利用拡大中

政策立案に直結した実績はありませんが、県庁内で少しずつ周知が進み、使われる機会が増えています。政策立案前の様々な検討や説明の段階で、みやざき統計BOXで作った表やグラフが活用されているので、間接的に政策立案や意思決定に役立てていると思います。職員研修でも使われており、利用場面が広がりつつあります。

サイトの特性上、これだけで課題が解決できるというものではありません。データをきっかけに書籍を開いたり、関係部署で調べたり、そのような行動の端緒になれれば十分に役割を果たしていると思います。職員の間で、データを調べ、政策には必ずエビデンスをつけるという習慣が根付くように、みやざき統計BOXの存在を浸透させていきたいです。

開発パートナー選びも工夫。公募がエンジニアの間で話題に

開発を委託するパートナー企業を選ぶ際に、工夫をこらしました。今回の公募プロポーザルは、ツイッターをきっかけにエンジニアの間でも話題になりました。要求水準が高いことに加え、私がプロトタイプを開発して提示し、それを超える提案を求めたからです。文章で表すと要求水準がわかりにくく、従来の自治体の公募では、応募があまり集まらないケースも多いです。その状況を打破したいと考え、このようなスタイルにしました。結果、自治体の公募としては異例の8者から応募があり、優れた提案をした事業者を選定できました。

改善を加えて日々使いやすく進化。高校で出前授業も実施

先日、県内の高校から出前授業の依頼がありました。説明しながら、生徒には手元のパソコンを動かし、データに親しんでもらいました。視覚的に県や国の概要がわかるので、統計学習や日々の授業に役立つツールとして、積極的に教育現場で使ってほしいと思います。 リニューアルオープン以来、頻繁に改善を加え、データのアップデートやグラフのバリエーションを増やすなどして、使いやすく進化させています。

*1 API:

API(アプリケーションプログラムインターフェイス)の頭文字を取った言葉。自社システムと他社システムの連携などのことをAPI連携と言う。