もともと組織としてデータ利活用やEBPM*1には比較的、認識や理解があることもあり、統計調査を政策の企画・立案や展開・評価に幅広く活用していました。このような中、平成25年頃まで工場系の企業誘致で成果をあげてきたにもかかわらず人材流出が加速していたことがわかり、IT産業を中心に、振興策に着手しました。さらに、平成28年に経済的要因(賃金格差、就業機会の多様性欠如)がより強く影響していることがわかり、人材の定着・還流への施策を拡充しました。

ここから本文です。

佐賀県 産業労働部 産業企画課・産業人材課

佐賀県 特別賞 産業振興 公的統計データ 2017

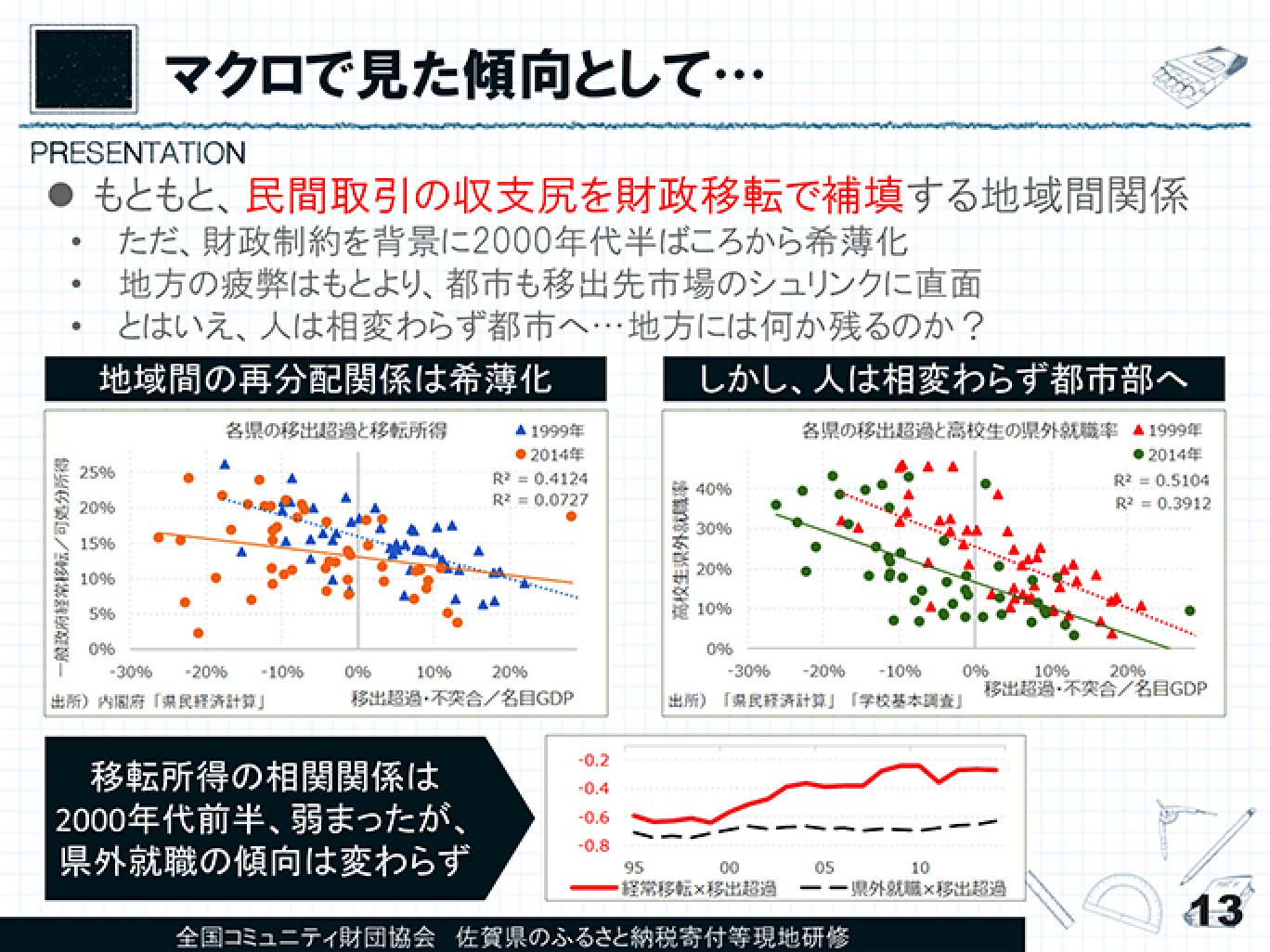

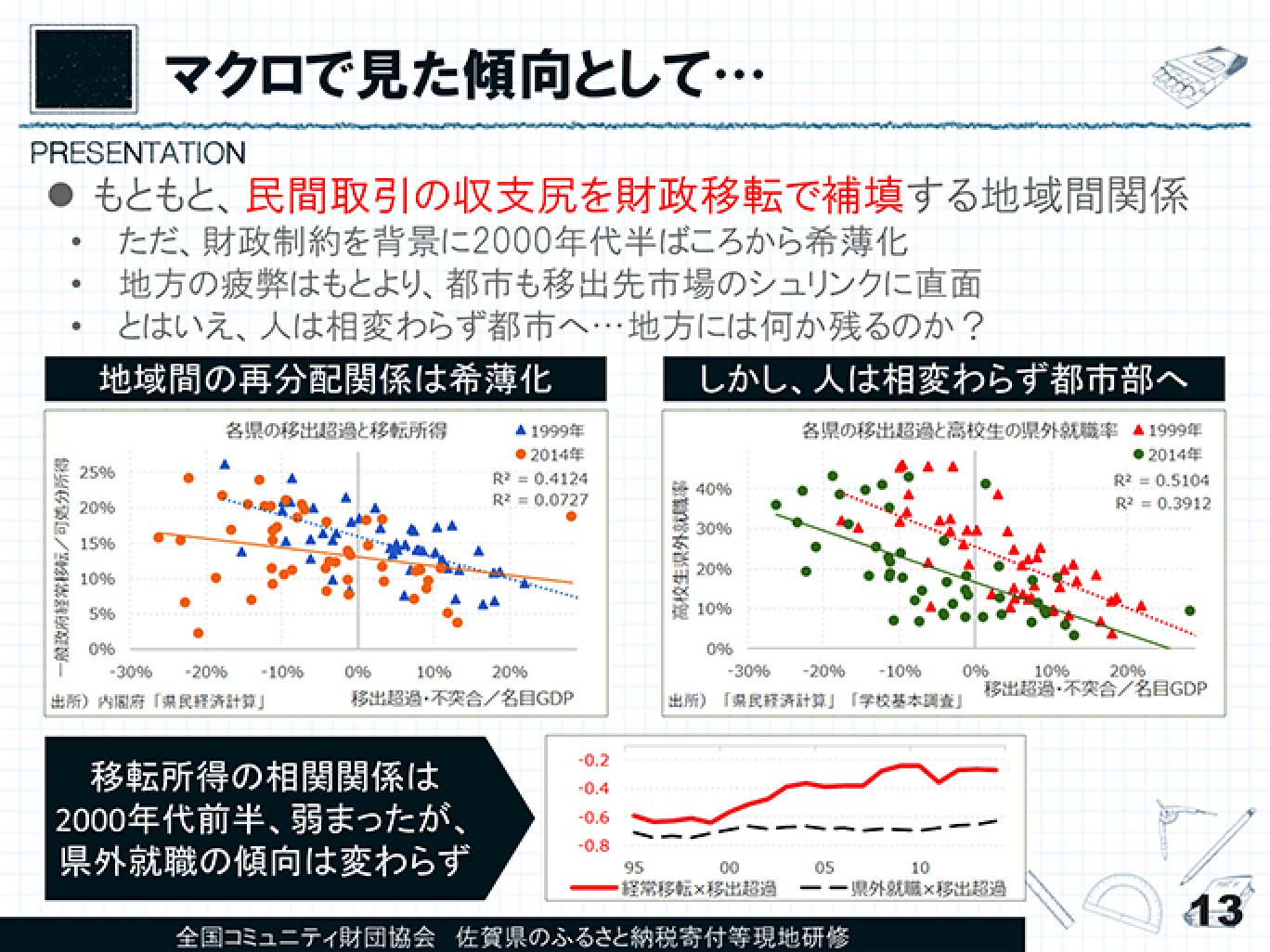

佐賀県は全国的に見ても深刻な人材流出県。これまでの工場誘致などの施策の成果が上がっておらず、高校生をはじめとする若年層や産業人材の定着・還流へ向け、改めて公的統計の分析を行っています。その背景には、都市部との間での賃金水準や就業機会の格差が大きく影響していることなどが明らかになりました。調査・分析の結果を踏まえて人材確保やIT 産業振興に係る施策に取り組んでいます。

導入費 −(職員人件費のみ)

運用費 −(職員人件費のみ)

加速する人材流出対策が急務。カギは短期的には県内企業の認知度や採用力向上、中長期ではIT産業などの若者や女性に親和性の高い産業の振興策

データ分析によるエビデンスに基づき地元企業を巻き込む

各種公的統計の多面的な収集

定性的経験値から統計手法に基づいた可視化への脱却

労働生産性の向上と、若年層の県内就職率向上

人材流出の背景に賃金格差など

もともと組織としてデータ利活用やEBPM*1には比較的、認識や理解があることもあり、統計調査を政策の企画・立案や展開・評価に幅広く活用していました。このような中、平成25年頃まで工場系の企業誘致で成果をあげてきたにもかかわらず人材流出が加速していたことがわかり、IT産業を中心に、振興策に着手しました。さらに、平成28年に経済的要因(賃金格差、就業機会の多様性欠如)がより強く影響していることがわかり、人材の定着・還流への施策を拡充しました。

市場やビジネストレンドを参考に問題提起

IT産業振興(平成25年〜)においては、地場IT企業などへの意識改革を行うため、統計データを駆使して市場環境やビジネストレンドの変化に関するエビデンスを伴った問題提起を行いました。さらに、県内企業へのフィールドワークを通じて当事者企業などを巻き込みながら施策を企画・立案し、その後の事業化につなげていきました。他方、人材確保(平成28年〜)においては、庁内の政策形成において、感覚的な議論(「地域への愛着」など)から経済社会的な要因への理解を深めること、また、民間企業等においても、賃金水準をはじめ人材確保に向けた取組が必要であること、といったように、統計データを活用しながら、組織の内・外で共通理解を形成しました。

省庁・自治体のサイトで把握

基本的には多くのデータで公的統計を用いているので、省庁・自治体のウェブサイトなどを通じて収集しました。

産業構造・賃金格差と人材流出の相関を表計算や統計ソフトで

IT産業振興については、各地域の産業構造と人材流出の関係や、IT産業を中心とした労働生産性など地域間の差異及びその背景などを分析しました。人材確保については、各地域の就業機会や賃金水準などと人材流出の関係や、人材流出に対するこれら経済的要因と「愛着」や「郷土教育」などといった非経済的要因との影響の差異などを分析しました。前述の内容について、表計算、統計ソフトを用いて分析・可視化などしながら議論や問題提起の素材とし、幅広く理解を求めていきました。

リアルタイムでPDCA*2を回すことは困難

公的統計では、本当に欲しいデータを入手できないこともありました。また、仮説に対する固定観念の払拭のためのエビデンスを伴う説明資料を用いる場合、材料とした生データの指標や捉え方としてフォーカスしたものが提示しにくいものもありました。さらに、公的統計が入手できるタイミングが、短期の景況指標などであればともかく、中長期の構造的な分析に用いる調査の場合、通常は数年遅れで集計・公表されることから、リアルタイムでPDCAサイクルを回すことが現実的には難しいと思います。とはいえ、他方では、そのためにコストをかける必要があるかは議論の余地があります。

採用支援やITビジネス創出などの各種政策に反映

IT産業振興については、地元のエンジニアやクリエイターが経営課題の解決支援を担う「データ&デザイン新市場創出事業」(平成26年〜28年)をはじめ、新ビジネスの創出を促す「やわらかBiz 創出事業」(平成28年〜)や「産業スマート化センター」(平成30年〜)などがあります。他方、人材確保については、地方ならではの「きめ細かさ」や「小回りの良さ」を生かした各種施策に着手しました。緊急支援員が企業訪問・学校訪問を行う「産業人材確保緊急支援事業」(平成28年〜30年)をはじめ、奨励金をきっかけに県内企業に誘導する「産業人材還流促進事業」(平成29年〜)、県内企業に採用コンサル支援を行う「さがHR ラボ」(平成30年〜)などがあります。

労働生産性が3割上昇、高校生の県内就職率も改善

情報サービス業及びインターネット付随サービス業の労働生産性が約3割上昇し、全国30位台から15位前後へと改善しました。先端テクノロジーを生かしたビジネスを手掛ける企業が現れ、県外からのIT企業の進出も増加しました。また平成28年から平成29年にかけて高校生の県内就職率が約3ポイント改善し、さが就活ナビのPVも2倍以上に増えました。ただし、少子化などに伴い地域間の「人材争奪戦」が加速していくことはほぼ間違いないので、不断の検証と改善充実が必要と考えています。

*1 EBPM:

エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキングの頭文字を取った言葉。証拠に基づく政策立案という意。

*2 PDCA:

Plan、Do、Check、Actの4ステップを繰り返すことで、業務の品質を継続的に改善していく手法を意味する。