ここから本文です。

統計Today No.52

東日本大震災後の我が国の総人口の動き

− 平成23年10月1日現在の人口推計結果から −

総務省統計局統計調査部国勢統計課調査官 成田 聡

人口推計によると、平成23年10月1日現在の我が国の総人口は1億2779万9千人となりました。

人口推計では、前年の10月1日現在の人口(今回は、平成22年国勢調査人口等基本集計結果)を基準人口として、その後の1年間(前年10月1日から当年9月30日まで)の自然動態(出生児数と死亡者数の差)・社会動態(入国者数と出国者数の差)による異動人口を加減することにより、当年10月1日現在の人口を算出しています。

4月17日に公表した結果をみると、平成23年は東日本大震災等の影響も大きく、例年とは違う傾向もみられますので、その一部について紹介します。

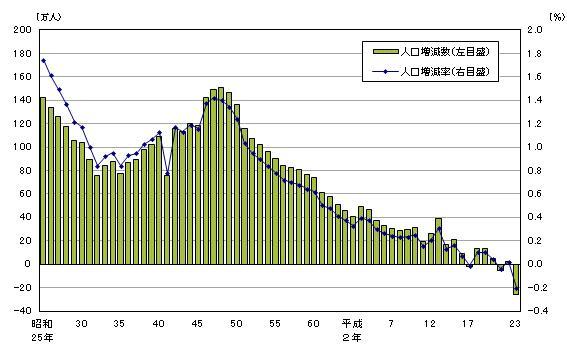

人口は前年に比べ25万9千人(0.20%)と大きく減少

総人口は1億2779万9千人となり、前年に比べ25万9千人(0.20%)と大きく減少しました(図1参照)。日本人人口は1億2618万人と、前年に比べ20万2千人(0.16%)の減少となり、また、外国人人口は5万7千人の減少と過去最大の減少幅となっています。

男女別にみると、男性は14万4千人(0.23%)の減少、女性は11万5千人(0.17%)の減少となり、男性は7年連続、女性は3年連続の自然減少となっています。

老年人口(65歳以上)割合をみると、23.3%で過去最高となっています。

図1 総人口の人口増減数及び人口増減率の推移(昭和25年〜平成23年)

注)人口増減率は、前年から当年9月までの人口増減を前年人口(期首人口)で除したもの。

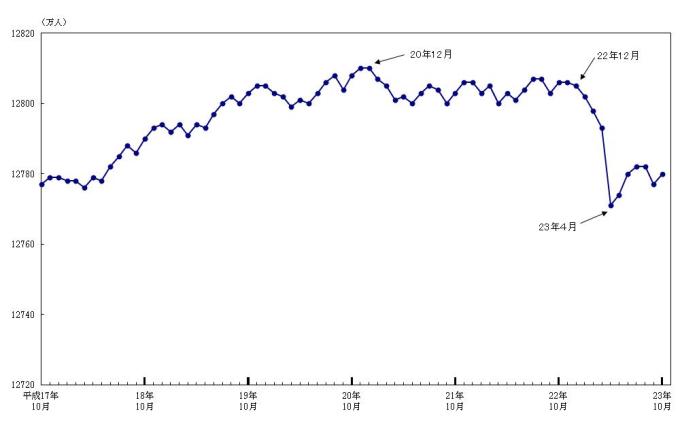

総人口は平成20年12月をピークに22年12月から減少傾向に

総人口を月別にみると、平成20年12月の1億2809万9千人をピークに、その後若干の増減を繰り返していましたが、22年12月から23年4月までは減少を続けています(図2参照)。

東日本大震災が発生した直後の平成23年4月には、急激に減少し1億2770万8千人となりましたが、その後若干増加しています。これは、外国人人口が東日本大震災後に一時的に大きく社会減少した(23年4月は19万人の出国超過)ことが大きな要因となっているためです。同時期の、日本人人口の社会動態も見てみると、例年は3月に入国超過、4月は出国超過となっていますが、平成23年においては、3月は入国が例年よりも大きく減少し、出国超過となり、逆の動きになっています。4月は出国超過という傾向は変わりませんが、入国者数、出国者数共に例年よりも少なくなっています。

平成22年10月と23年4月の人口を比較すると、23年4月は35万人の減少となっていますが、4月以降総人口は増加傾向となっています。自然動態は、継続的に減少傾向となっているため、東日本大震災後に一次的に減少した外国人の入国数が戻りつつあると考えられます。

図2 総人口の月別推移(平成17年10月〜23年10月)

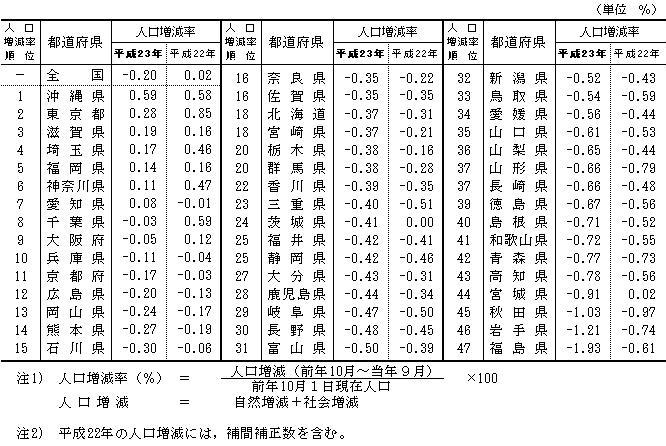

千葉県、大阪府、茨城県、宮城県で増加から減少へ

人口増減率を都道府県別にみると、人口増加は沖縄県、東京都など7都県となっており、前年の10都府県から減少しています。前年の増加から減少に転じたのは、千葉県、大阪府、茨城県、宮城県の4府県となっており、大阪府を除く3県の減少は東日本大震災の影響がうかがえます。人口減少率は、福島県が1.93%で過去最高、岩手県及び秋田県で1%を超える減少率となっています(表1参照)。

特に、福島県の状況を見てみると、平成22年に比べ社会減少率が高くなっており、県外への転出が非常に増加しています。また、住民基本台帳人口移動報告の状況も見てみると、生産年齢人口だけでなく、年少人口(0〜14歳)の転出超過数も大幅に増加しており、福島第一原子力発電所事故の影響により、年少者を連れて家族で避難していることが想定されます。

なお、年少人口の割合が最も高いのは沖縄県(17.7%)で、老年人口(65歳以上)は、沖縄県を除く46都道府県で年少人口を上回っており、75歳以上人口は、24道県で年少人口を上回っています。引き続き、少子高齢化が進んでいることが分かります。

表1 都道府県別人口増減率

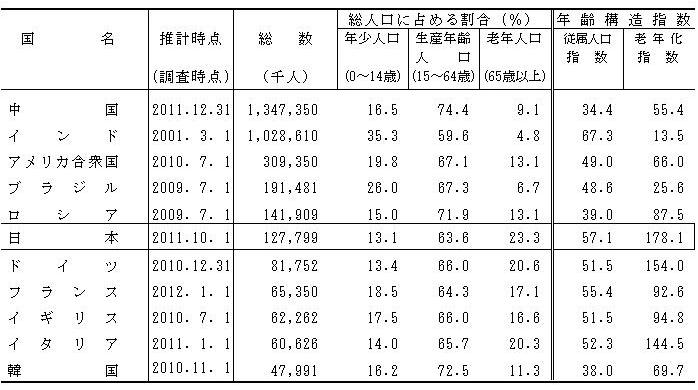

主要国の中で最も少子高齢化

我が国の人口の年齢構造を主要国と比較すると、年少人口割合(13.1%)は最も低く、老年人口割合(23.3%)は最も高くなっています(表2参照)。

老年人口割合は、2000年はイタリアが日本を上回っていましたが、2005年で20%程度と同程度になり、その後、日本は急速に上昇し、世界の中でも最も高い水準の高齢化社会となっています。

表2 主要国の年齢3区分別人口の割合及び年齢構造指数

最後に

人口推計では、10月1日現在の人口のほかに、毎月1日現在の「年齢(5歳階級)、男女別人口」の概算値を当月下旬に、確定値をその5か月後に公表しますので、我が国の人口動向の分析資料として、是非、御活用ください。

(平成24年5月29日)